CGL通信 vol69 「アレキサンドライトの原産地鑑別」

リサーチ室 趙政皓 江森健太郎 北脇裕士

アレキサンドライトはクロム(Cr)を含有し、変色効果を有するクリソベリルの変種である。19世紀ロシアで発見されて以来、注目の宝石となった。変色効果はアレキサンドライトの一番の特徴であり、太陽光では寒色(緑色系)、白熱光では暖色(赤色系)を呈する。そのため、「昼はエメラルド、夜はルビー」とも言われ、独特な美しさを有する希少な宝石である。19世紀から現在に至るまで、最初の原産地であるロシアの他、ブラジル、スリランカ、インド、タンザニアなどでもアレキサンドライトが発見されている。加えて昨今の流通の透明性などに対する社会的欲求のため、アレキサンドライトの原産地鑑別の重要性が急速に高まっている。宝石の原産地鑑別には原産地毎のサンプル収集し、データベースの構築が不可欠であるが、アレキサンドライトは基本的に他の鉱物を採掘する際の副産物として産出するため、出所が明確なサンプルを収集するのが難しい。

本稿では、原産地情報が既知のサンプルから、アレキサンドライトの原産地と産地別特徴について概要を説明する。

アレキサンドライトの形成

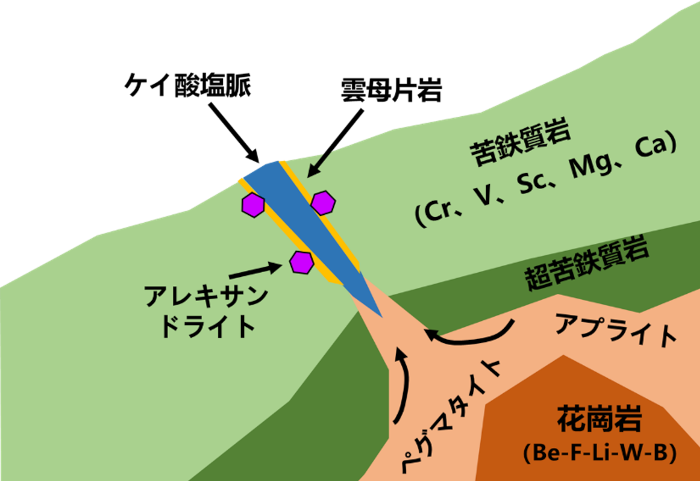

クリソベリルの化学組成はBeAl2O4であり、ベリル(Be3Al2Si6O18)と同じくベリリウム(Be)を含有する鉱物の一種である。そして、アレキサンドライトの色とその変色効果もエメラルドの緑色と同じく微量元素として含まれるクロムイオンCr3+によるものである。Beは大陸地殻、Crは海洋地殻や上部マントルに濃縮しやすいため、両者が共存することができる地質学的条件は限定されている。特にアレキサンドライトとエメラルドは両者ともにBeとCrが共存する地質環境で形成されるため、同じ鉱山で採掘されることがある(図1)。その場合、エメラルドは主成分にケイ素(Si)を含むため、よりケイ素に富むペグマタイトに近い位置に形成し、アレキサンドライトはペグマタイトから遠い位置に形成する。アレキサンドライトの形成にはケイ素に乏しくベリリウムに富むというエメラルドよりも限定された条件が必要なため、アレキサンドライトはエメラルドよりも希産となる。

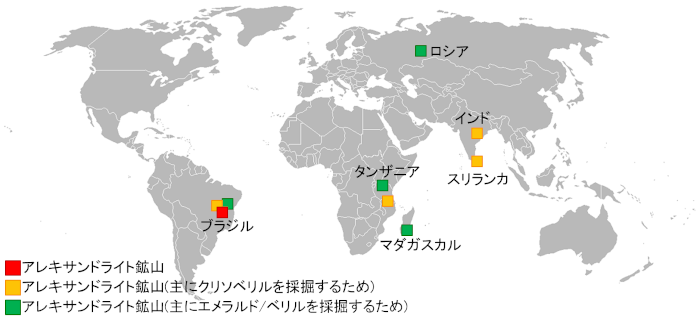

かなり限定された条件で形成されるため、アレキサンドライトは希産であり、基本的にエメラルドや他の種類のクリソベリルの鉱山で副産物として産出される。図2では、現在世界中の重要なアレキサンドライト原産地を示しており、アレキサンドライトを主として採掘するための鉱山はブラジルの一部にしか存在しない。以下にアレキサンドライトの主要な原産地の特徴について紹介する。

ロシア

ロシアのウラル山脈地区に位置する鉱山は1830年代、アレキサンドライトが最初に発見された場所である。現在でも重要な産地であり、ロシア産アレキサンドライトは非常に人気が高い。アレキサンドライトという名前は発見当時の皇太子、後の皇帝アレクサンドル二世に由来するとされている。アレキサンドライトは主にエメラルドを含むベリルを採掘するための鉱山において副産物として雲母片岩脈から産出していた。この地区のアレキサンドライトは品質が良く、ロシアは長らくアレキサンドライトの最も重要な産地になっていた。しかし、20世紀に入ってからは鉱山が衰退しはじめ、やがてソビエト連邦の崩壊と同時期にアレキサンドライトの採掘は停止された。近年では、ロシア国内と海外の企業が協力して再開発を努めているようである。

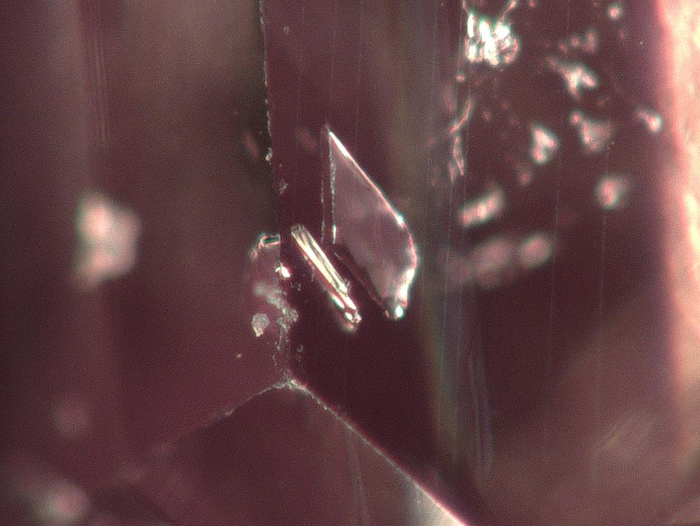

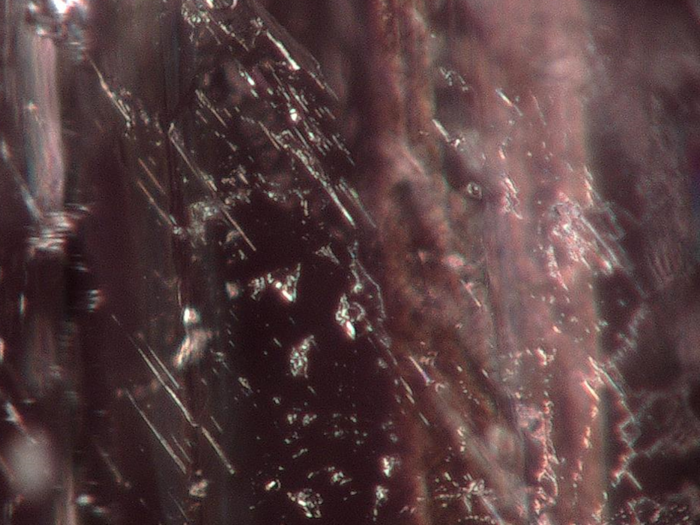

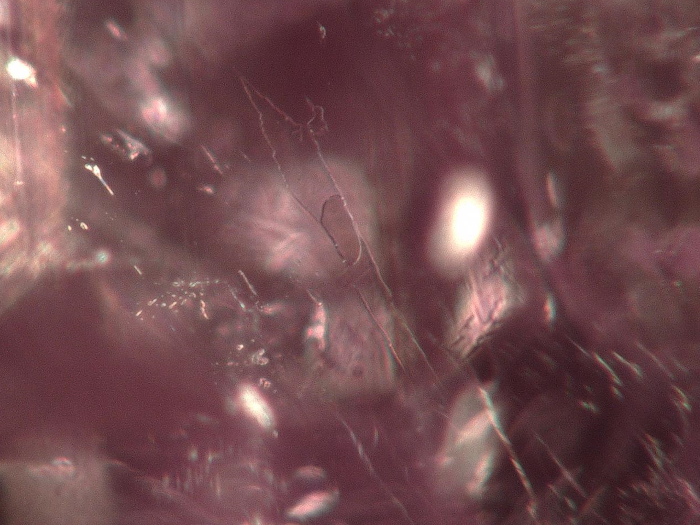

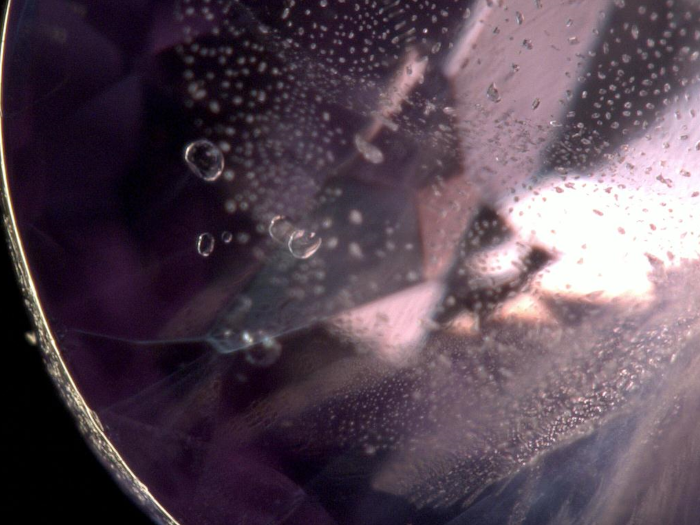

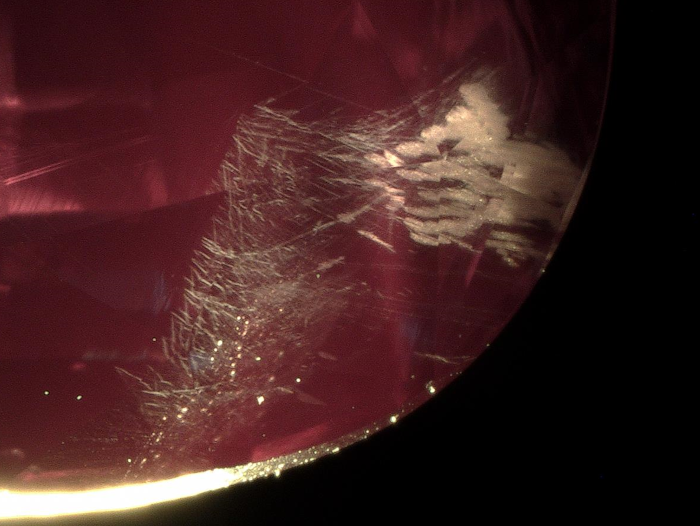

ロシアのアレキサンドライトではしばしば結晶インクルージョンや液体インクルージョンなどが観察できるが、これらは他の産地でも観察されており、原産地特徴とはなりにくい(図3-4)。先行研究(Sun et al. 2019)によると、トルマリンの一種であるドラバイトはロシア産アレキサンドライトに特有の結晶インクルージョンであるが、めったに観察されない上、他のトルマリン結晶と混同する恐れもある。我々の観察ではロシアの石にのみ大きな二相インクルージョンが観察されているが、観察できる頻度が低く、原産地鑑別の指標となるかどうかは継続した調査が必要である(図5)。

ブラジル

ブラジルには複数のアレキサンドライト鉱山があり、その大多数はミナス・ジェライス州に集中している。その中で最も有名なのはヘマチタである。ヘマチタは世界有数のアレキサンドライト鉱山であり、副産物としてではなく、アレキサンドライトを採掘する目的の鉱山である。国際市場において、ヘマチタが代表するブラジル産アレキサンドライトはロシア産と同程度の評価を得ている。その他、他国の鉱山と同じく、アレキサンドライトを副産物として産出している鉱山が複数ある(例えば、エメラルド鉱山であるバイーア州のカルナイバや、クリソベリル鉱山であるゴイアス州のセラ・ドウラダなど)。

ヘマチタも創業当初はアレキサンドライトではないクリソベリルを採掘するための鉱山であった。1975年から1988年にかけてアレキサンドライトが採掘されており、1980年代初頭にその採掘量はピークに達した。その時期はロシア産などの他の供給源がほぼ衰退または枯渇していたため、ブラジルは世界最大のアレキサンドライトの供給源であり、ヘマチタ産の高品質なアレキサンドライトは日本にも多く輸入されていた。アレキサンドライトを扱うディーラーによると、現在ヘマチタ鉱山は規模が大幅に縮小され、小粒のものが限定的に生産されているらしい。

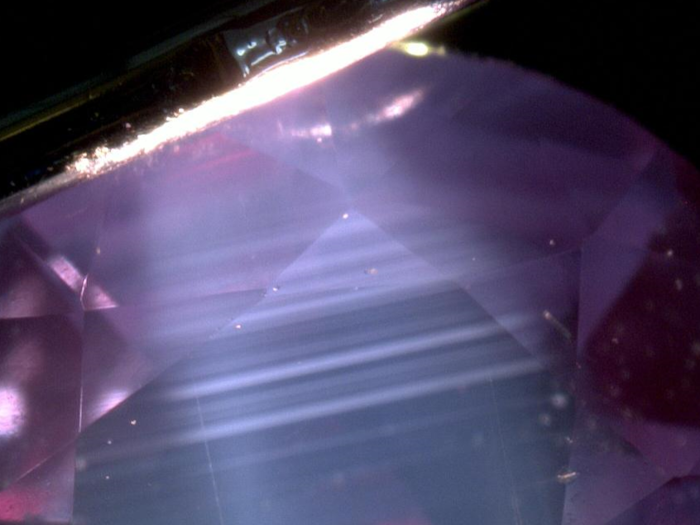

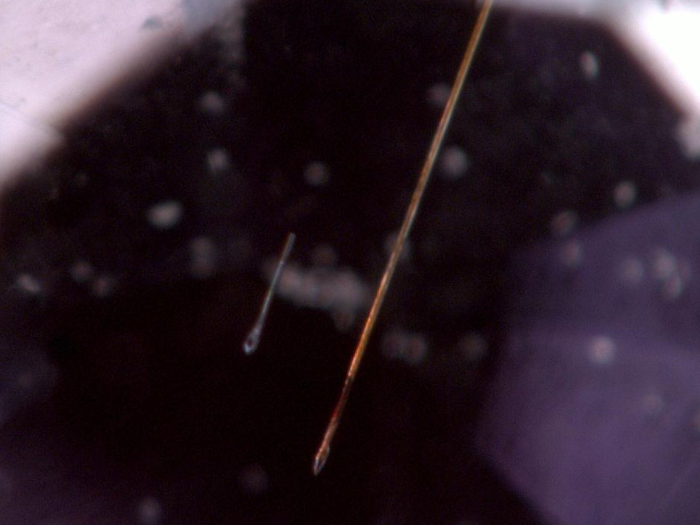

ブラジル産のアレキサンドライトにはしばしば結晶インクルージョンや微小液体インクルージョンが観察できるが、こちらも他の原産地の石にも見られるため原産地特徴にはならない(図6)。金属光沢を有する硫化物インクルージョンは一定の頻度で観察できる原産地特徴ではあるが(図7)、他の産地においても観察されることがある。観察される頻度は少ないが、八面体のフルオライトの結晶はブラジル産の特徴となる(図8)。その他、平行に並ぶクラウド(図9)や鉄錆びを含むチューブインクルージョン(図10)がよく観察される。

インド

インドもアレキサンドライトを数多くの鉱山から産出しており、それらはウッタル・プラデーシュ州、チャッティースガル州、オリッサ州、アーンドラ・プラデーシュ州、タミル・ナードゥ州、ケーララ州の複数の州に分布している。これらは主にクリソベリルや、クリソベリル・キャッツアイなどを採掘するための鉱山である。アレキサンドライトは採掘物の中に混入しており、それらはペグマタイトとぺリドタイトの間の黒雲母片岩内から産出する。比較的よく知られているのは2000年から採掘がスタートしたチャッティースガル州の鉱山であるが、2004年12月鉱山が浸水のため閉鎖され、現在は事実上生産が停止している。インド産アレキサンドライトは色変化の弱いものが多いが、稀にロシアやブラジル産に匹敵する高品質な素材も産出している。インド産のアレキサンドライトは産出量が多く世界中に流通していると考えられているが、ブラジルやスリランカなど他の国で研磨されることも多いため、他国産のアレキサンドライトとして流通することがあるので注意が必要である。

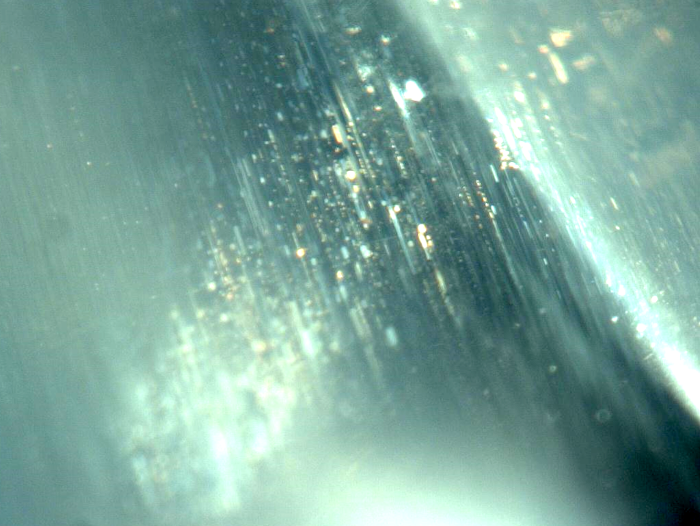

インド産アレキサンドライトは他の産地と比べ緑味が強いため、見た目からある程度推測することも可能である。インド産アレキサンドライトはバナジウム(V)の含有量が他の産地よりも多く、また鉄(Fe)の含有量が低いことが緑味の原因であると考えられる。他の原産地でもよく見られるようなインクルージョンの他には、小さな楕円形と針で構成されるインクルージョンが高い頻度で観察できるため、原産地鑑別の有力な指標となりうる(図11)。ただ、針のみのインクルージョンは他の原産地にも見られるため混同しないように注意する必要がある。

スリランカ

スリランカにおいてアレキサンドライトを採掘できる鉱床は遥か昔から存在していたとも考えられているが、1920年代以前の状況について信頼できる情報はない。採掘可能な鉱山は複数存在していたようだが、どの鉱山も漂砂鉱床であり、出所の母岩は不明である。スリランカにおいてもっとも重要なのはラトゥナプラであり、ここではコランダムやクリソベリルなども産出されている。ここでは1980年代終わりまで供給が続いていたが、現在はほぼ枯渇している。

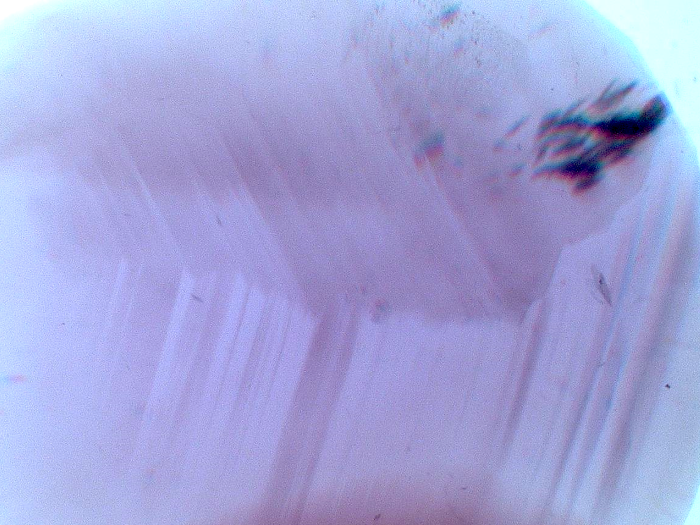

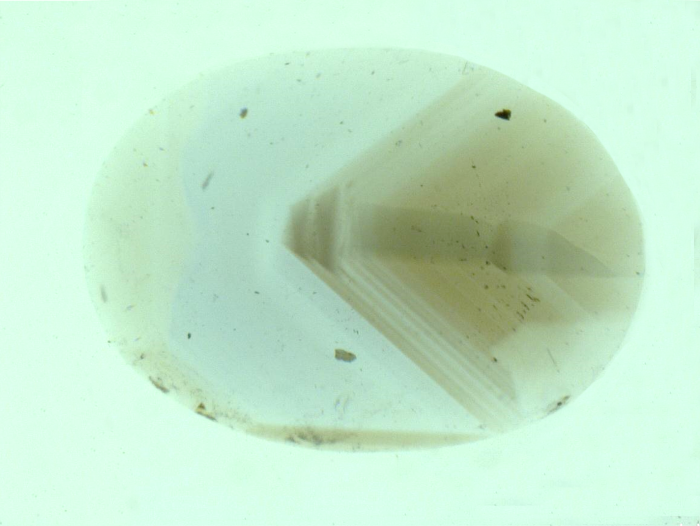

大多数のスリランカ産アレキサンドライトの色変化はロシアやブラジル産よりは弱く、太陽光下でも白熱光下でも黄色味が強く帯びる傾向にあるが、色変化が顕著なものも産出されることがある。スリランカ産アレキサンドライトはクラリティが高く、サイズも大きいものが多く採掘されるため国際市場での注目度は高い。しかし、本稿を纏めるにあたってスリランカ産であると出所が確認できる石は少なく(以下に記すタンザニア産の一部がスリランカ産として流通している可能性が高い)、情報収集は困難であった。スリランカ産のアレキサンドライトには白い繊維や微粒子で構成されるクラウドのようなインクルージョンと折り曲がるようなセクターバウンダリーが観察された (図12-13)。

タンザニア

タンザニアにはアレキサンドライトを産出する地区がタンザニア北部アルーシャ州マニャラと南部ルヴマ州トゥンドゥルの2箇所あり、それぞれから異なった特徴を有するアレキサンドライトが産出している。そのうちの1つアルーシャ州マニャラはエメラルドの原産地の一つであり、アレキサンドライトはエメラルドと共に一次鉱床から採掘される。1980年代初頭に大量に産出され以来、現在も産出が続いているようである。もう1つの南のルヴマ州トゥンドゥルは有名なバナジウムクリソベリルの産地ではあり、色変化が乏しいアレキサンドライトを産出している。この地域の鉱床は二次鉱床であり、採掘が比較的容易だった地域ではすでに枯渇しているようである。また、トゥンドゥルの他の地域はアクセスの困難や環境への懸念などのため2000年後半から採掘が停止しているようである。

マニャラ産のアレキサンドライトにはアクチノライト、雲母、丸みを帯びたメタミクト ジルコンのインクルージョンが報告されているが、特徴あるインクルージョンが存在しないことも多くある。トゥンドゥル産のアレキサンドライトは褐色の色帯が頻度高く観察され、この色帯によって石全体も濃い褐色を帯びた色になっていることが多い(図14)。

マダガスカル

マダガスカルはエメラルドも産出する一次鉱床であるマナンジャリと、クリソベリルが主に産出る二次鉱床のイラカカの二つの産地がある。しかし、アレキサンドライトの産出に関する詳細な情報がなく、採掘の経緯と状態は詳しく知られていない。ただ、近年流通量が増えているようである。数多くないが、これまでに検査したマダガスカル産のアレキサンドライトには平行に並ぶ微小インクルージョンが観察された (図15)。

スペクトル分析

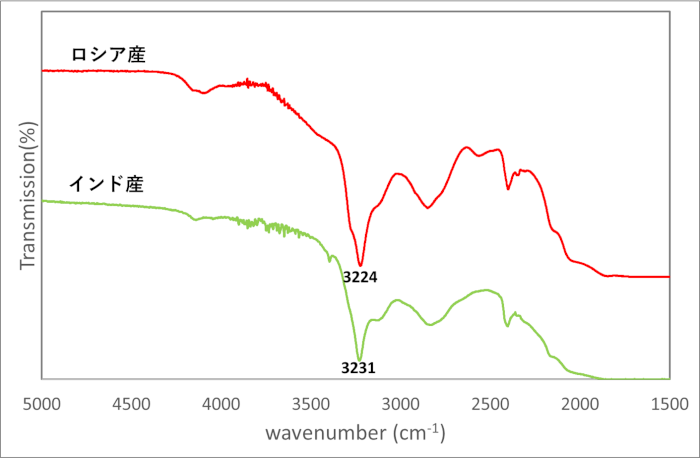

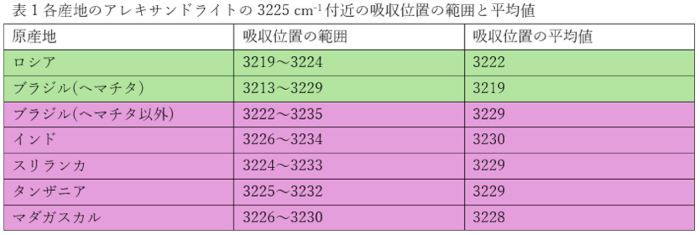

スペクトル分析を用いてアレキサンドライトの原産地を決定することは極めて難しいが、分光特徴を理解することで原産地を絞り込むことが可能である。宝石の鑑別の現場でよく使われているフーリエ変換赤外(FTIR)スペクトルでは、主にロシア産とブラジル産の一部の石を他の産地のものと区別することができる。図16では例としてロシア産とインド産アレキサンドライトのFTIRスペクトルを示しているが、両者共に3225 cm-1前後の位置に吸収がある。この吸収の位置は測定する石の方位によって変化することはなく、原産地によって特徴があり、表1のように2グループに大別できる。吸収位置が低波数側(3225 cm-1以下)にあるのはロシアとブラジル・ヘマチタ産の石であり、吸収位置が高波数側(3225 cm-1以上)にあるのはその他の原産地の石となる。

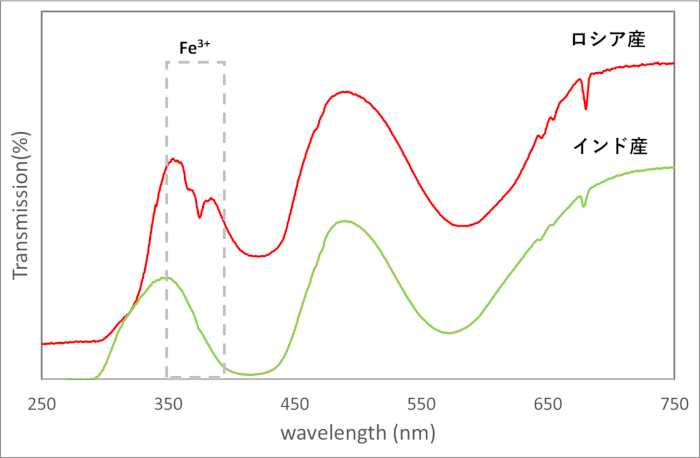

紫外-可視-近赤外(UV-Vis-NIR)スペクトルは主にインド産アレキサンドライトの一部を特定することに有用である。図17に示したようにアレキサンドライトのUV-Vis-NIRスペクトルには主にCr3+とFe3+による吸収バンドが見られる。しかし、インド産アレキサンドライトは鉄含有量少なく、一部の石ではFe3+による吸収観察されない。また、V含有量が高いため、420 nmと580 nm付近のバンドの中心位置が他の産地の石と異なる。

微量元素分析

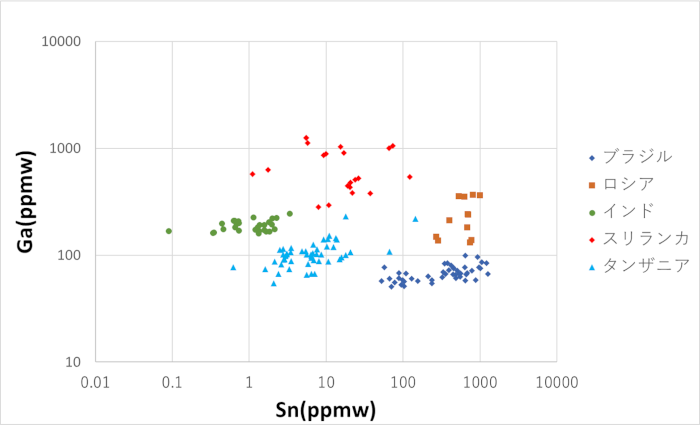

先行研究でも報告されている(e.g. Sun et al. 2019)ように、アレキサンドライトの原産地鑑別にはLA-ICP-MSを用いた微量元素分析は極めて有効な手段である。特にガリウム(Ga)とスズ(Sn)の二次元プロットはアレキサンドライトの原産地鑑別に極めて有効であり(図18)、他の元素の組み合わせの二次元プロットと併用することで原産地を決定することができる。

まとめ

アレキサンドライトは世界の限られた場所で産出する希少な宝石であり、その原産地によって市場の評価が大きく変わる。アレキサンドライトの原産地鑑別には、顕微鏡を用いた拡大検査、FTIRスペクトルとUV-Vis-NIRスペクトルはある程度の有効性を示しているが、より正確な原産地決定にはLA-ICP-MSによる微量元素分析が必要である。

本稿では、アレキサンドライトの原産地として市場性の高いロシア、ブラジル、インド、スリランカ、タンザニア、マダガスカルを紹介したが、他に知名度の低い産地も存在しており、その原産地鑑別には注意深く行う必要がある。

参考文献

[1] Alexandrite world occurrences & mining localities (n.d.) Alexandrite Tsarstone Collectors Guide, https://www.alexandrite.net/localities/index.html

[2] K. Proctor. (1988) Chrysoberyl and alexandrite from the pegmatite districts of Minas Gerais, Brazil. G&G, Vol. 24, No. 1, pp. 16–32, http://dx.doi.org/10.5741/GEMS.24.1.16

[3] Z. Sun, A. C. Palke, J. Muyal, D. DeGhionno, & S. F. McClure. (2019) Geographic origin determination of alexandrite. G&G, Vol. 55, No. 4, pp. 660–681, http://dx.doi.org/10.5741/GEMS.55.4.660

*…画像提供:(有)ワイティーストーン