CGL通信 vol69 「宝石学会(日本)参加報告」

リサーチ室 趙政皓

令和7年度宝石学会(日本)総会・講演会が6月14(土)岩手県岩手大学銀河ホール、懇親会が同大学中央食堂にて開催され、6月15日(日)には見学会が実施されました。中央宝石研究所からは8名が参加し、うち2名が発表を行いました。以下に概要を報告します。

岩手大学について

岩手大学は岩手県唯一の国立総合大学であり、1876年設置された盛岡師範学校を起源とします。1949年に岩手師範学校、岩手青年師範学校、盛岡農林専門学校、盛岡工業専門学校を統合して、岩手大学として設置されました。1902年に設置された日本初の高等農林学校である盛岡高等農林学校(第二次世界大戦中に盛岡農林専門学校と改名)を前身とし当校の卒業生として詩人・童話作家である宮沢賢治を輩出したことから大学内に「宮澤賢治センター」が設けられました。盛岡市にある本部や上田キャンパスに加えて、釜石キャンパス、立教大学と共同で設置した陸前高田グローバルキャンパス、その他研究所やサテライト・エクステンションセンターなどを持ち、総敷地面積は全国の国立大学で7番目の広さになります。今回の会場となった上田キャンパスはJR盛岡駅から約2 km、徒歩25分、バス利用でも10分程度とアクセスは良好で、市街地にありながら、緑に囲まれた広大な自然公園を思わせるキャンパスとなっています。

総会・講演会

今年度の講演会は、1件の特別講演と20件の口頭発表が行われ(色石関連10題、ダイヤモンド2題、パール6題、その他1題)、参加者は57名でした。CGLリサーチ室からは「中国海南島産ブルーサファイアの特徴(趙政皓)」、「真珠鑑別におけるX線蛍光イメージングの定量化(江森健太郎)」の2題の発表を行いました。これらについては別途CGL通信にて詳細な報告を行う予定ですが、本会で発表された21件のうち一部抜粋して以下に概説します(口頭発表者の氏名の前に○)。

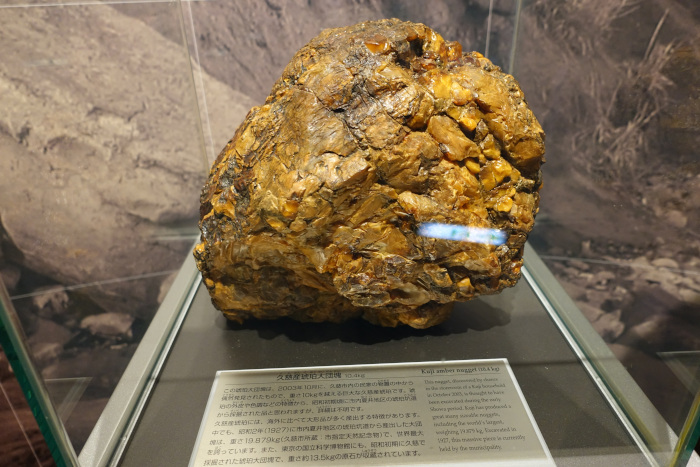

特別講演: 久慈産琥珀に秘められた健康機能性と地球の歴史

木村賢一(岩手大学農学部 名誉教授)

岩手大学農学部の木村賢一名誉教授は健康医療関連の分野における久慈産琥珀の特性と機能について講演いただきました。琥珀は無機物ではなく、太古の植物の樹脂の化石であり、世界各地で産出されますが、起源樹、年代と環境によって見た目や性質が大きく異なります。生物由来のため、生物活性物質を含み、医薬品や機能性食品への応用で期待できます。なかでも久慈産琥珀は多くの新規生物活性物質を含むため注目されています。それらの物質が多く形成された理由として、バルト海産などの琥珀より埋没環境が強いものの、スペイン産ほどは過激ではない、適度な埋没環境であったためと考えられます。これまでに、鼻づまり抑制効果が期待できるkujigamberolなどが発見されて、商品化が期待されています。将来的に、放射光を用いた分析なども検討しており、琥珀の可能性はまだあるとのことです。

“日本産” トラピッチェ・ガーネット: 奈良県二上山産ガーネット(金剛砂)の宝石学と鉱物学

〇三浦真・任杰(GIA Tokyo)

GIA東京の三浦真氏は奈良県二上山産ガーネットについて発表しました。奈良県二上山のガーネットは、古くから研磨剤の「金剛砂」として知られています。小さくて宝飾用として向かないかもしれませんが、色合いが濃く均質で綺麗です。今回調べたサンプルは展示会で入手したものと現地で採取したものの二グループがあり、両者で色合いが異なっていました。これは、二上山のガーネットには二種類の起源があることが原因かも知れません。展示会で入手したサンプルには珍しいトラピッチェ・ガーネットもあり、非常に微小ですが、日本国内でもトラピッチェ・ガーネットを採取できる可能性を示唆します。

トラピッチルビーの結晶成長過程についての考察

〇高橋泰(宝石美術専門学校)、渥美俊哉・山中淳二・有元圭介・山本千綾・篠塚郷貴・河村隆之介(山梨大学)、安保拓真(HORIBA)

宝石美術専門学校の高橋泰氏がトラピッチルビーの結晶成長過程について発表しました(トラピッチと上文のトラピッチェとは同じ言葉のため、以下はトラピッチェで表記します)。トラピッチェ結晶は歯車タイプと柱状タイプの二種類があり、どちらもコアと歯車部がありますが、柱状タイプの歯車部の間にデンドリティック・アームと呼ばれる部分があります。トラピッチェ結晶の成長過程に関する仮説はいくつかありますが、今回はラマン分光、EPMAなどを用いてトラピッチェ・ルビーの各部位を比較した結果、その成長過程はコア、歯車、アームの順で成長する可能性が最も高いことがわかりました。

最近、鑑別したレアストーンについて

〇鳴瀬善久(株式会社GSTV宝石学研究所)、阿依アヒマディ(Tokyo Gem Science合同会社&GSTV宝石学研究所)

GSTV宝石学研究所の鳴瀬善久氏がグリーン・アウイナイト、オレンジ・ソーダライト、ヴェイリネナイトの3種類のレアストーンについて発表しました。グリーン・アウイナイトはアフガニスタン産で、通常のドイツ産アウイナイトと比べてNa+や水の含有が多く、410 nmに吸収が強い特徴があります。オレンジ・ソーダライトは同じくアフガニスタン産で、ハックマナイトのようにフォトクロミズムがあり、紫外線照射すると赤味が強くなります。その赤みが白熱光や時間経過で弱くなります。ヴェイリネナイトはBeを含有するリン酸塩鉱物であり、Mn2+によって綺麗なピンク色を表します。その鑑別にはラマン分光が有効で、UV-Vis-NIRスペクトルにもMn2+の吸収が顕著です。

有機質宝石素材としての真珠貝の靭帯組織

〇桂田祐介(GIA Tokyo)、Artitaya Homkrajae・Amiroh Steen (GIA Carlsbad)

GIA東京の桂田祐介氏が新たな宝石素材として真珠貝の靭帯組織について発表しました。靭帯組織というのは、二枚貝の貝を繋げる部分とのことです。今回は38年前香港で購入したシロチョウガイの靭帯組織を研磨したものについて、調査を行いました。軽くて黒色不透明ですが、繊維状の美しい干渉色を示します。ラマン分光、UV-Vis-NIR、FTIRやX線マイクロラジオグラフィーなどではアミノ酸が検出され、同種貝(シロチョウガイ)の真珠と同じくMnが少なくSrが多く検出されるという特徴がありました。また、マトリックスはタンパク質で、繊維状組織はアラゴナイト結晶であるとわかりました。

X線照射により発する蛍光を用いた淡水産真珠の判別法について

〇矢﨑純子・佐藤昌弘(真珠科学研究所)、渥美郁男(東京宝石科学アカデミー) ・江森健太郎・北脇裕士(中央宝石研究所)

真珠科学研究所の矢﨑純子氏がX線蛍光観察を用いた淡水養殖真珠と海水養殖真珠(アコヤ養殖真珠)の判別について発表しました。一般的に、それらの鑑別には目視観察、紫外線蛍光、拡大検査、EDXRFによる微量元素分析が用いられていますが、ネックレス等の全量検査には時間がかかります。そこで、淡水養殖真珠が含有するMnがX線照射により緑色の蛍光を発するという特性を利用し、両者を判別する方法について検討しました。淡水養殖真珠はMnを含有するため、緑色の蛍光を発しますが、アコヤ養殖真珠も同様の蛍光を発する場合があります。アコヤ養殖真珠は、淡水産の核を使用しており、Mnを含有するため、真珠層の巻き厚が薄いと核の蛍光を反映した緑色の蛍光を発することが原因です。そのため、アコヤ養殖真珠は真珠層の厚さによって緑色の蛍光が見える場合がありますが、X線蛍光観察は淡水産真珠とアコヤ養殖真珠を判別する粗選別に有効であることがわかりました。

ブルー系アコヤ真珠の特徴と判別法

〇高石浩平・長谷川優・田澤沙也香・矢﨑純子(真珠科学研究所)

真珠科学研究所の高石浩平氏がブルー系アコヤ真珠について発表しました。近年では、ブルー系アコヤ真珠は天然有機物によるナチュラルブルーの他、染色による着色ブルー、放射線照射ブルーおよび少量の放射線照射と染料による着色の両者が施されたブルーがあり、その鑑別が重要となっています。本研究では、目視観察、紫外線蛍光、光透過法、レントゲン、紫外線可視分光、蛍光分光を合わせた鑑別法が有効だと判断し、比較指標を作成しました。これらの目視と機器分析を組み合わせた鑑別手法は主にナチュラルブルーは未漂白であることに基づいたものであり、比較指標を用いることでより鑑別の精度が向上すると考えられます。

総会

6月14日(土)、宝石学会(日本)2025年度総会が開催されました。総会は、昨年度の活動報告や会計報告、今年度の活動予定、予算などについての報告が行われました。事業報告の後、宝石学会奨励賞の発表がありました。奨励賞はこれまでの研究発表を評価し、将来的に宝石学を担っていく若手に対して与えられるもので、本年度は、これまでに発表した「クリソコーラと誤認されやすいタルクの分析(2022年、オンライン)」「Cr含有赤色マスグラバイトの分析(2023年、フォッサマグナミュージアム、新潟)」「エメラルドの原産地鑑別における問題点(2024年、オーラム、東京)」「中国海南島産ブルーサファイアの特徴(2025年、岩手大学、岩手)」が評価され、筆者が受賞させていただきました。

懇親会参加報告

6月14日(土)、総会・講演会終了後、岩手大学中央食堂にて、懇親会が行われました。42名が参加し、会員同士の交流や、同日行われた一般講演・特別講演の発表内容について質疑応答や討論等が行われ、有意義な時間を過ごしました。

見学会

6月15日(月)、総会・講演会の翌日に見学会が実施され(1)マリンローズパーク野田川 (2)久慈琥珀博物館の2箇所の見学が行われ、宝石学会(日本)会員・賛助会員・非会員合わせて36名の参加がありました。前日の天気予報では、曇り~雨の予報でしたが、当日は快晴で非常に素晴らしい見学会日和となりました。

(1)マリンローズパーク野田川

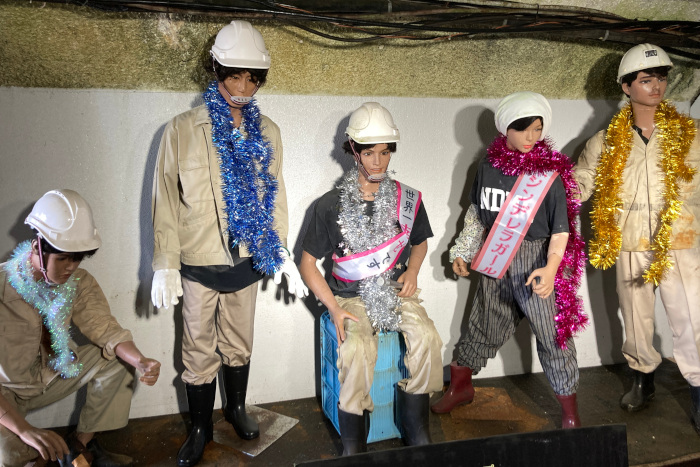

岩手県野田村にあるマリンローズパーク野田川では、かつて日本有数のマンガン鉱床だった「野田玉川鉱山」を観光坑道として公開しています。バラ輝石(ロードナイト)は野田村特産の美しいピンク色の鉱石で「マリンローズ」の名前は、このバラ輝石から来ています。全長1.5 kmの坑道を歩きながら採掘の歴史を学べる他、世界中から集められた1,200点以上の鉱石や化石が展示されています。またマンガンボーイズと称したアイドル風のマネキン達が館内を案内してくれるユニークな演出も魅力となっています。坑道内は年間通して10~12℃と非常に涼しく、夏の避暑や、ワインの貯蔵庫としても活躍しています。

(2)久慈琥珀博物館

久慈琥珀博物館は、岩手県久慈市にある日本唯一の琥珀専門博物館で、約9,000万年前の白亜紀後期に形成された久慈産琥珀を中心に展示や体験が楽しめる施設です。琥珀の展示を見ることができる博物館の他、かつての採掘坑道も公開、そして実際に白亜紀の地層を掘って琥珀を探す琥珀採掘体験もあります(発掘した琥珀は一部持ち帰りが可能です)。今回の見学会では炎天下、見学会の参加者全員で琥珀採掘体験に参加しました。残念ながら大粒の琥珀は採掘できませんでしたが、小粒の琥珀を採掘することができました。また、琥珀博物館ではすばらしい琥珀の標本の数々を見ることができ、参加者一同満足の行く見学会でした。