リサーチ室 趙 政皓

令和6年度宝石学会(日本)総会・一般講演会が7月13日(土)東京都台東区のジュエラーズタウンオーラムにて開催されました。また、50周年記念講演会・懇親会が7月14日(日)同会場にて開催されました。

<総会・一般講演会参加報告>

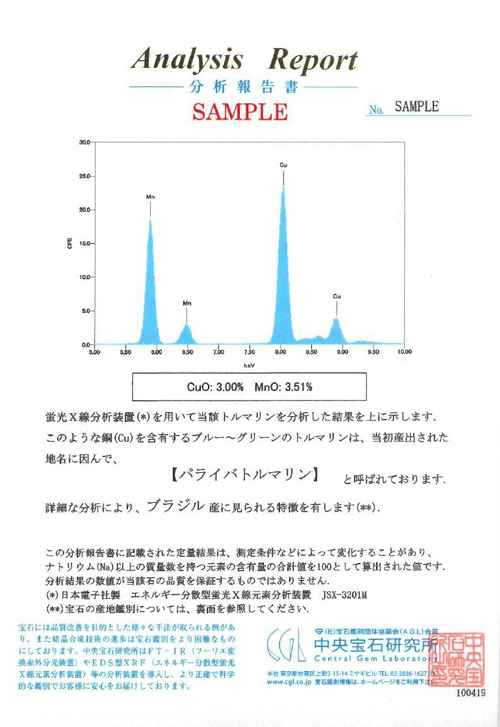

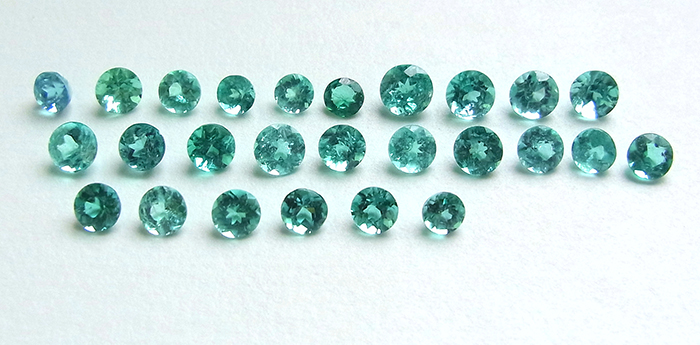

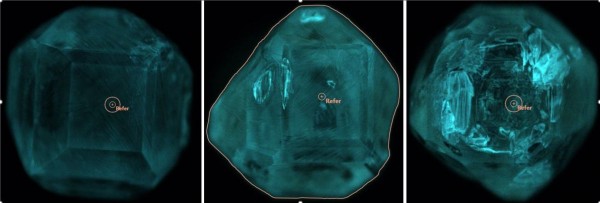

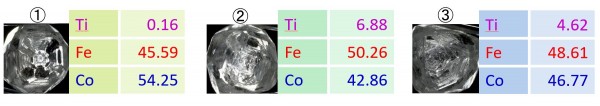

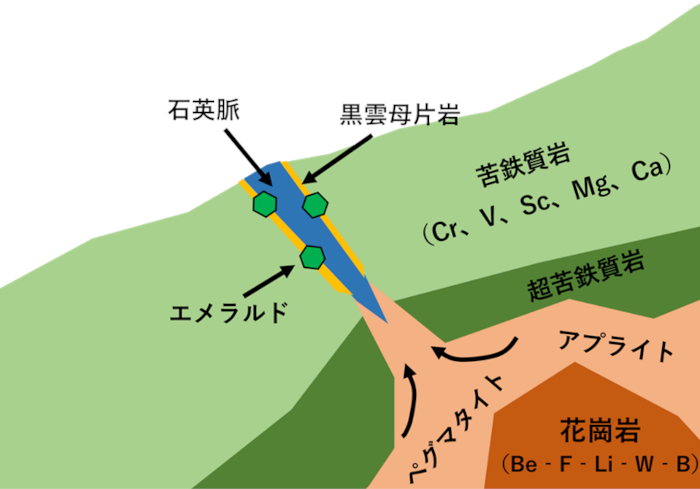

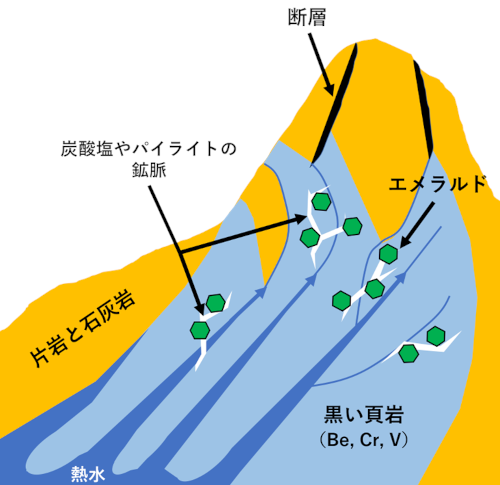

今年度の一般講演会は、16件の口頭発表が行われ(ダイヤモンド2題、色石関連8題、真珠6題)、参加者は77名でした。CGLリサーチ室からは「メレサイズ合成カラーダイヤモンドの鑑別」、「エメラルドの原産地鑑別における問題点」の2題の発表を行いました。これらにのうち後者は本CGL通信に掲載されております。本会で発表された16件のうち一部を抜粋して以下に概説します(口頭発表者の氏名の前に〇)。

AIによるインクルージョンの自動判別の可能性

〇佐藤貴裕・中村卓・宮川和博・佐野照雄(山梨県産業技術センター)・

有泉直子(元山梨県産業技術センター)・笠原茂樹・小泉一人(宝石貴金属協会)・

古屋正貴(日独宝石研究所)・高橋泰(山梨県立宝石美術専門学校)

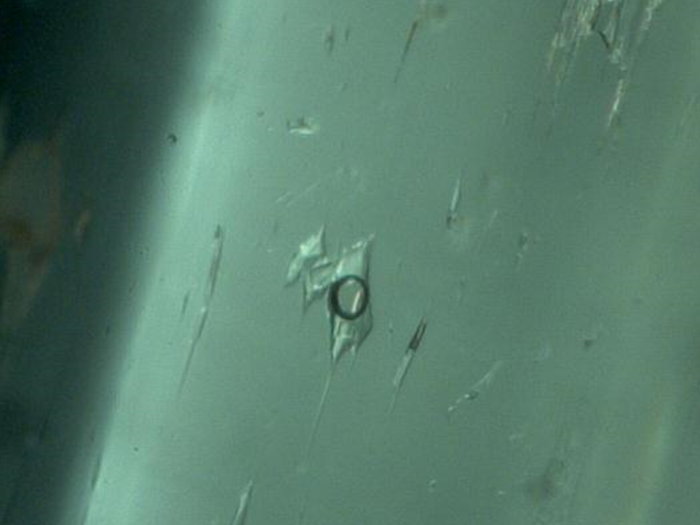

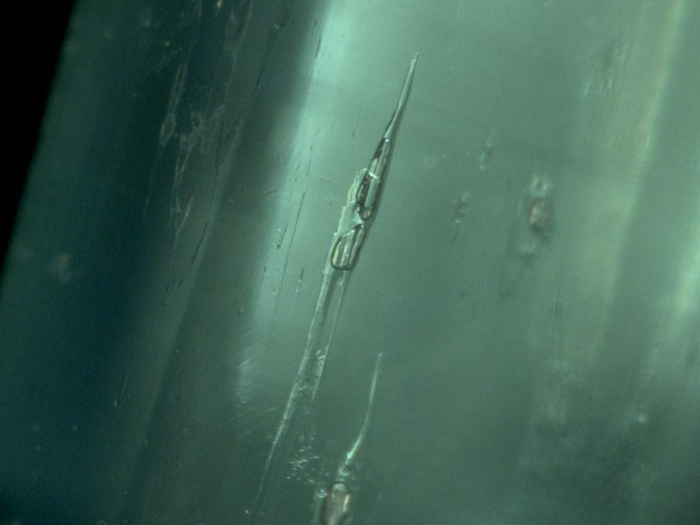

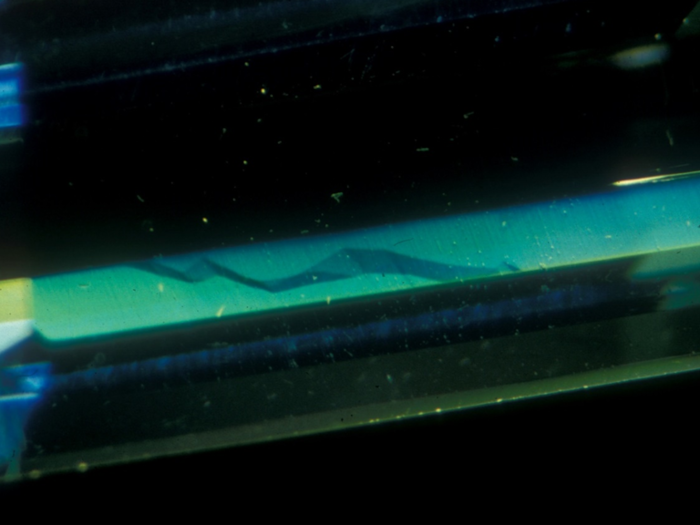

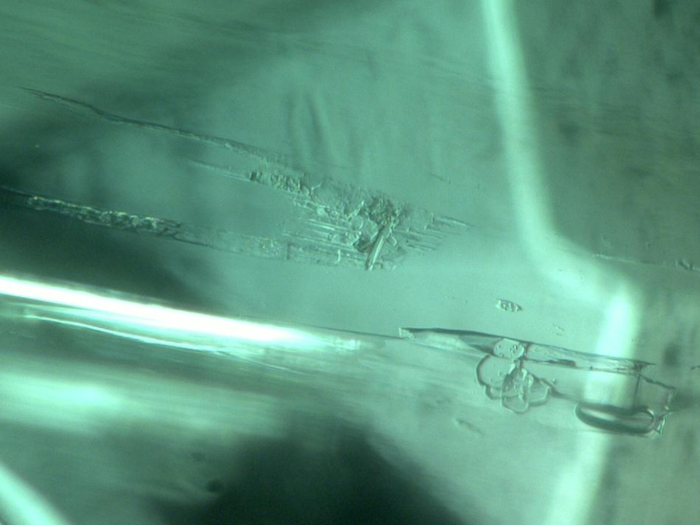

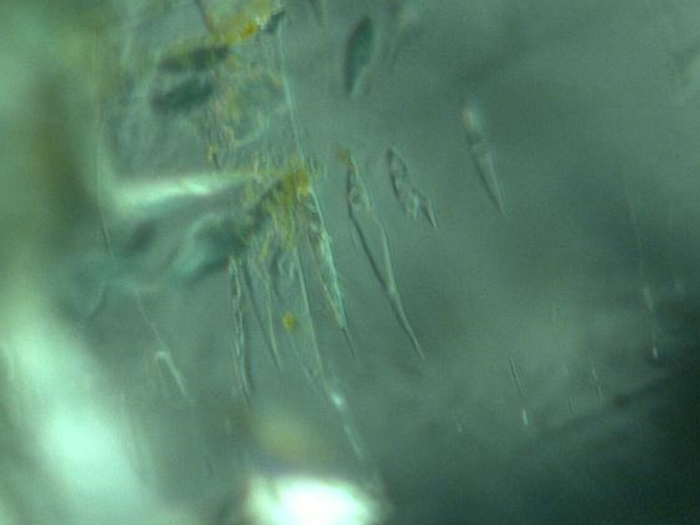

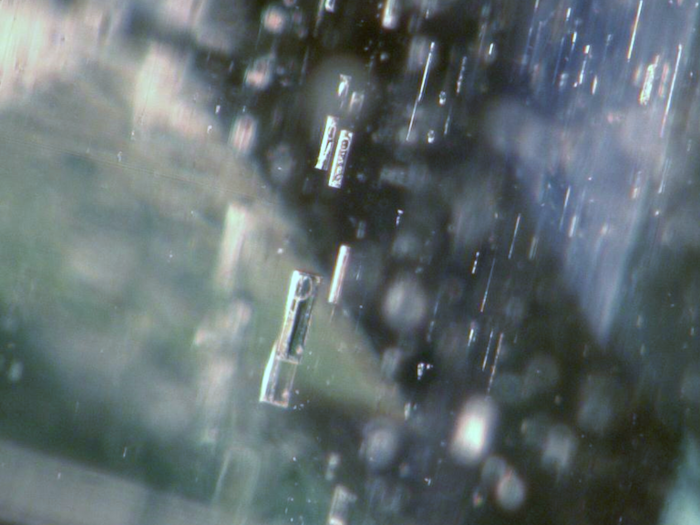

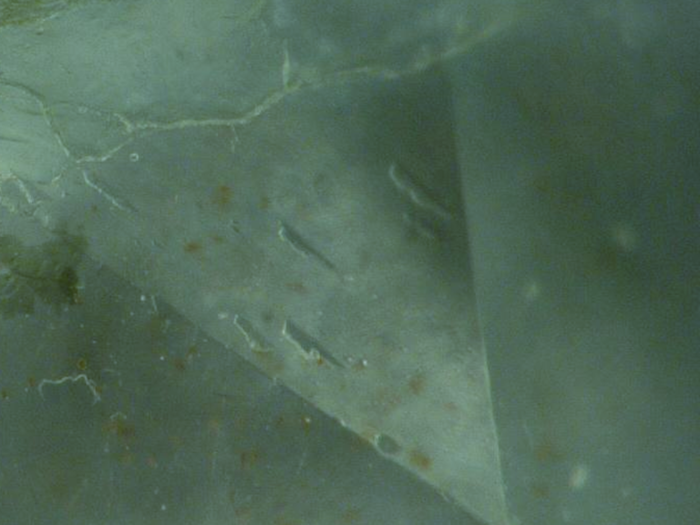

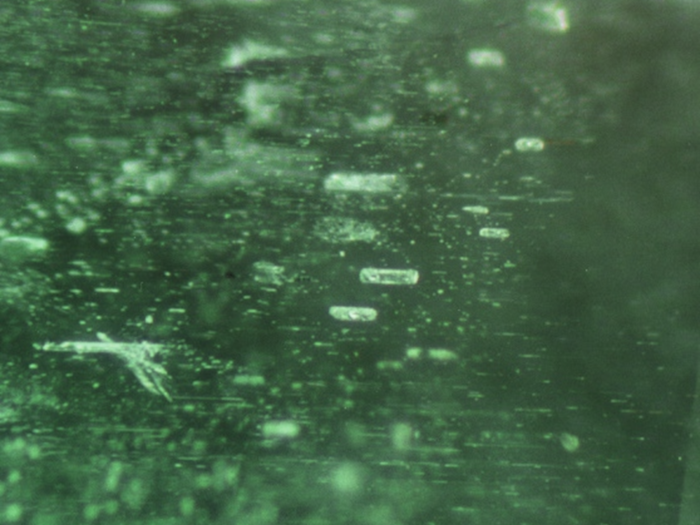

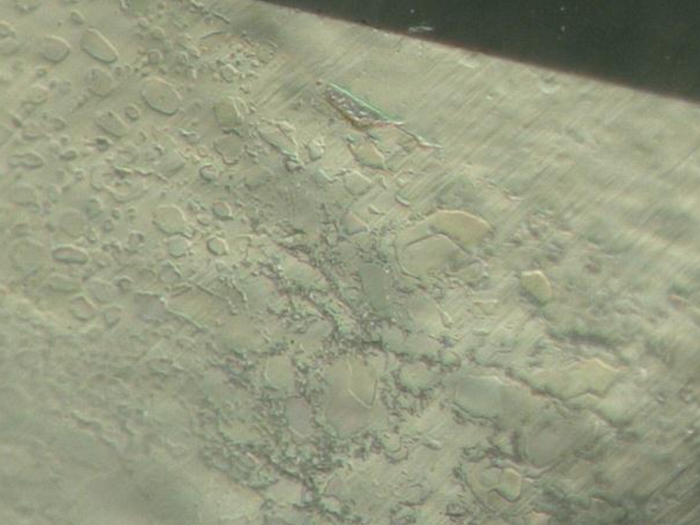

山梨県産業技術センターの佐藤貴裕氏がAIを用いたインクルージョンの判別について発表しました。光学顕微鏡によるインクルージョンの観察は、宝石の鑑別において極めて重要な分析手法の一つです。現在、AIによる画像判別は急速に発展しているため、AIを用いてインクルージョンを判別し、より効率的な鑑別作業が可能になることが期待できます。ルビーのインクルージョンを3グループに分けて、アルゴリズムであるYOLOにより学習した結果、AIの平均正解率はおよそ65%でした。立体的なインクルージョンは写真1枚で判別しにくく、表面にあるキズが誤認されやすいなどの問題点があり、学習した画像数は200未満と少なかったが、AIによる大まかな分類は可能であることがわかりました。

アメトリン、シトリンにおける加熱及びガンマ線照射による影響

〇末冨百代、鍵裕之、荻原成騎(東大院理)・趙政皓(中央宝石研究所)

東京大学理学系研究科の末冨百代氏がクォーツにおける加熱およびガンマ線照射の影響について発表しました。アメシストの紫色はFe4+に起因し、シトリンの黄色は格子間サイトのFe3+に起因すると考えられます。アメトリンを加熱した後にガンマ線照射したところ、紫色の部分は加熱によって脱色し、照射されると再び紫色になります。

これはSiを置換するFeがFe4+→Fe3+→Fe4+の順に変化したと考えられます。一方、黄色部分は色の変化がなく、格子間Fe3+が変化しなかったと考えられます。シトリンを照射した結果、アメトリンの黄色部分と違って灰黒色へと変化しました。シトリンの照射前後の赤外吸収スペクトルを比較したところ、この色の変化は[AlO4/M+]+[AO4]欠陥に関連することがわかりました。

奈良県香芝市穴虫産サファイアの宝石学特徴

〇三浦真・任杰(GIA Tokyo)

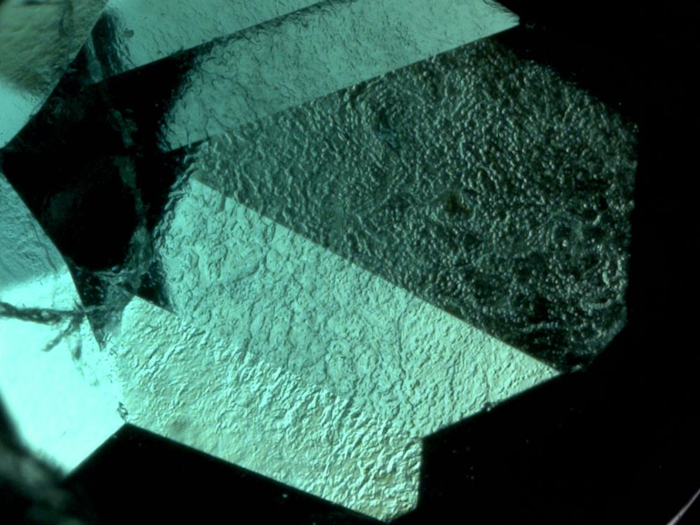

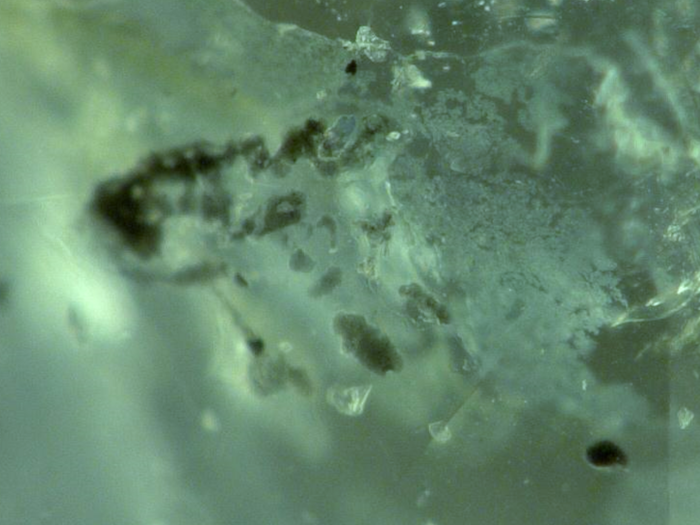

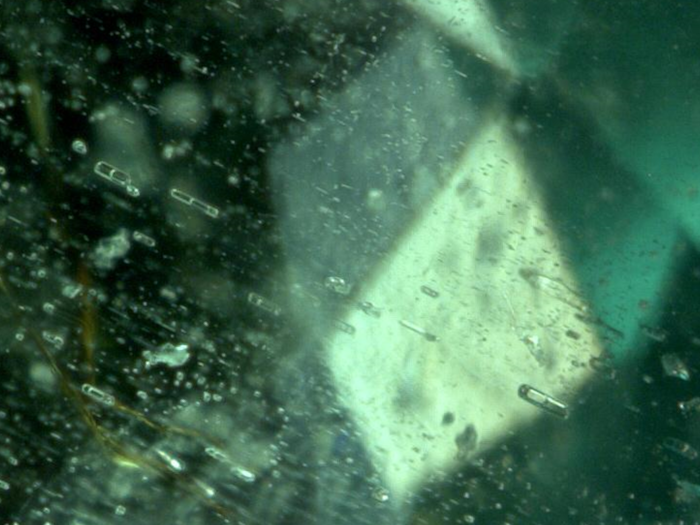

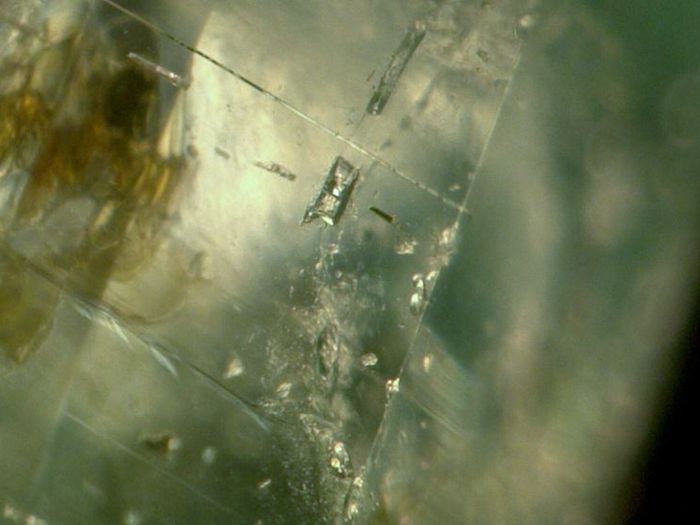

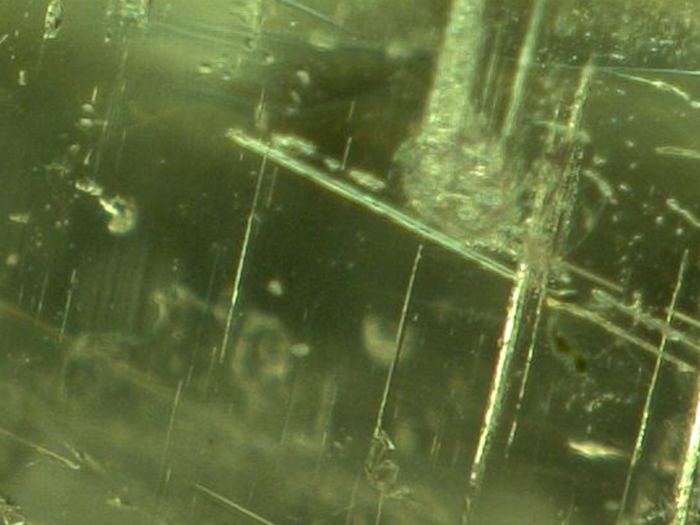

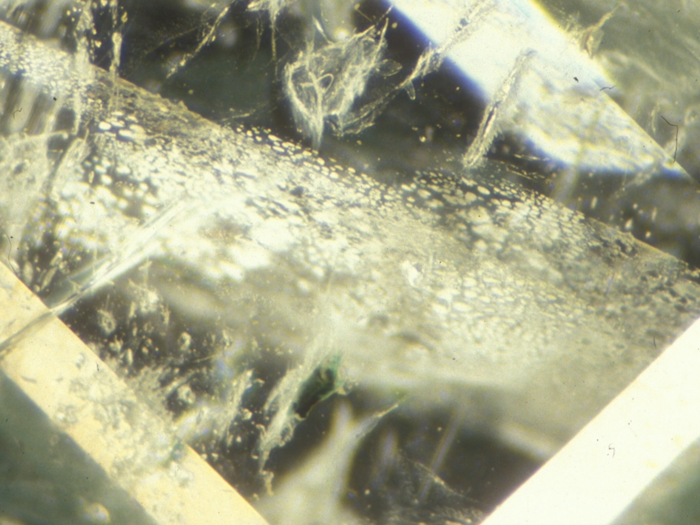

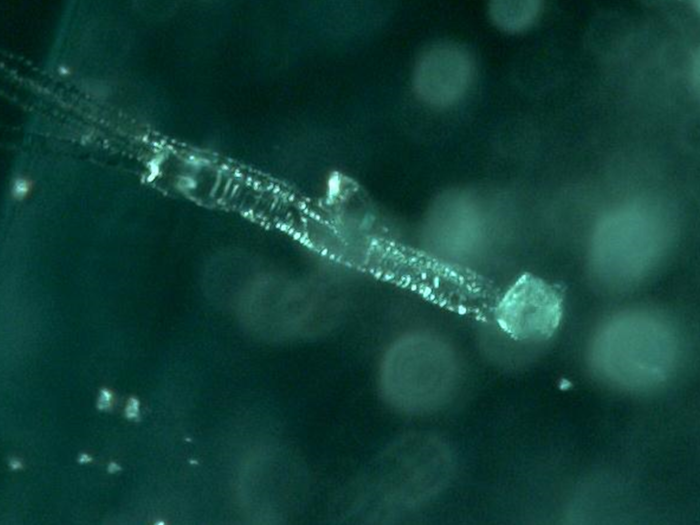

GIA Tokyoの三浦真氏が奈良県香芝市穴虫産のサファイアについて発表しました。コランダムは古くから貴重な宝石とされ、現在は主な産地としてミャンマー・スリランカ・マダガスカルなどが知られていますが、日本でも産出します。奈良県二上山の香芝市穴虫地域の川砂はガーネットが多く、少なくとも江戸時代から研磨剤として採取されてきて、その中にサファイアを含むことがあります。この地域のサファイアは薄い六角板状から六角柱状の自形結晶として産し、彩度の高い青色を呈します。二相、雲母、メルトインクルージョンなどが観察できます。穴虫産サファイアは二上山下部に存在する領家変成帯の変成岩起源であるとされていました。しかし、メルト内包物の存在は変成岩起源とは考えにくく、アメリカ、モンタナ州ヨーゴ渓谷産サファイアからも見つかっていることから、穴虫産サファイアはそれらと似たような起源である可能性があります。

グアテマラ産の鮮やかな緑色の翡翠について

〇中嶋彩乃(東京都)・古屋正貴(日独宝石研究所)

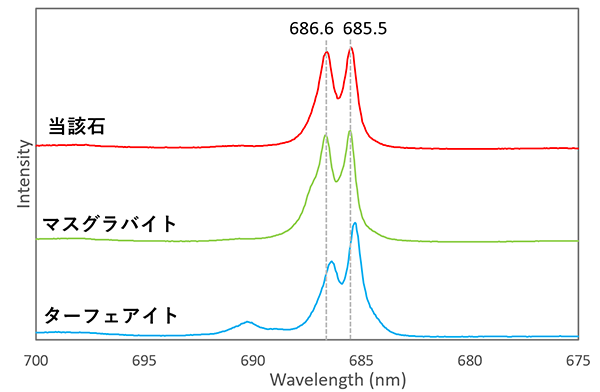

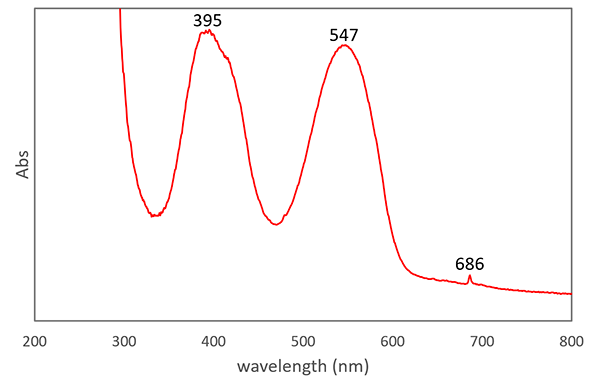

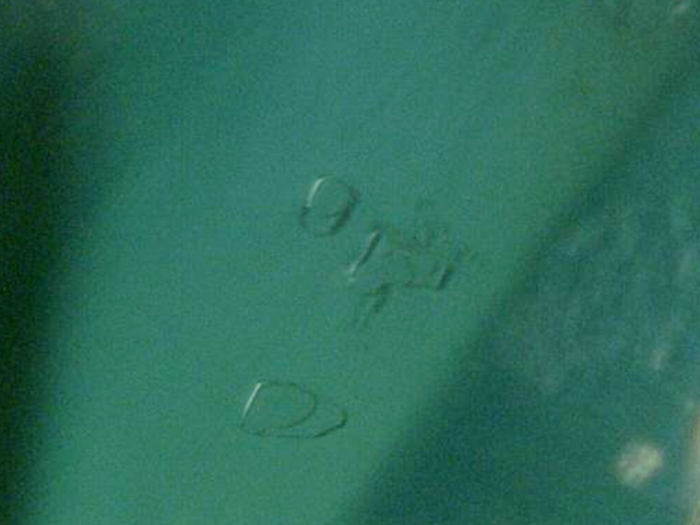

東京都の中嶋彩乃氏がグアテマラ産ジェイダイト‒オンファサイト翡翠について発表しました。元々グアテマラ産の翡翠は灰色や青色のものが多かったが、近年緑色の翡翠が発見され、市場でも見られるようになっています。緑色は鮮やかで濃い印象ですが、暗いものが多いです。グアテマラ産の各色の翡翠を蛍光X線、反射FT-IRを調べたところ、白、ラベンダーのものは全部ジェイダイト、緑色は全部オンファサイト、青から黒のものはジェイダイトとオンファサイトが半々でした。分光特性について、緑色のオンファサイトでは689 nmの明瞭なクロムラインの他、437 nmのFe3+によるシャープな吸収は見られますが、432 nmくらいに付随する吸収バンドは見られませんでした。

ベトナム・ハロン湾のアコヤ養殖真珠について

〇伊藤映子(㈱RSEラボラトリー)・国枝康太(有限会社 聖和)

RSEラボラトリーの伊藤映子氏がベトナム・ハロン湾のアコヤ真珠について発表しました。真円真珠養殖が発明されて116年を経った今、世界中で各種の養殖真珠が生産されるようになり、ベトナムのハロン湾もその一つです。日本の技術が使われているようで、養殖場には日本とベトナムの旗が並んでいました。今回調べた養殖場は、ほぼ11から13か月ほど養殖しています。水温がほぼ一定のため、日本のように冬に浜上げするようなことがありません。主に生産しているのは4.5~6.5 mmぐらいの珠で、母貝も日本で使用されているものよりも小さいです。ハロン湾の真珠の巻きは厚いが、調べたところ、稜柱層が発達していたものがあり、片巻のものも多く、真円度は日本のものより悪かったようです。これは、ピースの切り取りが悪かったのが原因だと考えられます。

濃色系真珠に対する漂白などの加工の影響について

〇矢崎純子、田澤沙也香、佐藤昌弘(真珠科学研究所)

真珠科学研究所の矢崎純子氏が濃色系真珠に対する漂白などの加工の影響について発表しました。クロチョウ真珠は現在、明るいグレー系のものが減少傾向にある一方、需要が増加しているため、処理されるものが出ていると言われています。ポルフィリン系色素が原因のため、青い光に弱いと考えられます。そこで、3つの手法で処理し、その変化が以下のようになりました:①漂白した結果、280 nmの吸収がなくなって赤みが消えました;②青い光で照射した結果、ほぼ変わりませんでした;③加熱した結果、280 nm吸収が変わらないが赤みが強くなりました。

<50周年記念講演会参加報告>

宝石学会(日本)は今年、2024年で創立50周年を迎え、この記念すべき年の行事として50周年記念講演会が実施されました。特別講演の前に、現宝石学会(日本)神田久生会長より50周年の挨拶が行われました。また、宝石学会(日本)のロゴマークが今年初めて制定され、その披露も行われました。宝石学会(日本)のロゴマークは会員からロゴマークの原案を募集し、投票により決定されたものです。その後、一般社団法人日本ジュエリー協会会長 長堀慶太氏、東京ダイヤモンドエクスチェンジ(TDE)理事長 岩崎道夫氏、全国宝石卸商協同組合理事長 望月英樹氏(代読 日独宝石研究所所長 古屋正貴氏)、一般社団法人日本鉱物科学会会長 大和田正明氏(代読 中央宝石研究所北脇裕士)、一般社団法人日本地質学会会長 山路 敦氏(代読 早稲田大学林正彦)より祝辞をいただきました。その後、5件の特別講演が行われ、参加者は98名でした。発表者と題名は以下のようになります。

宝石学会(日本)半世紀を迎えて

林政彦(早稲田大学)

早稲田大学の林政彦氏が宝石学会の歴史について発表しました。1960年代英国宝石学協会や米国宝石学協会などが成立し、宝石学会(日本)も1974年に設立されました。その後、多くの宝石鑑別機関が成立し、1981年は宝石鑑別団体協議会(AGL)も設立されました。

合成ダイヤモンド研究の歴史

神田久生(元物質・材料研究機構(NIMS))

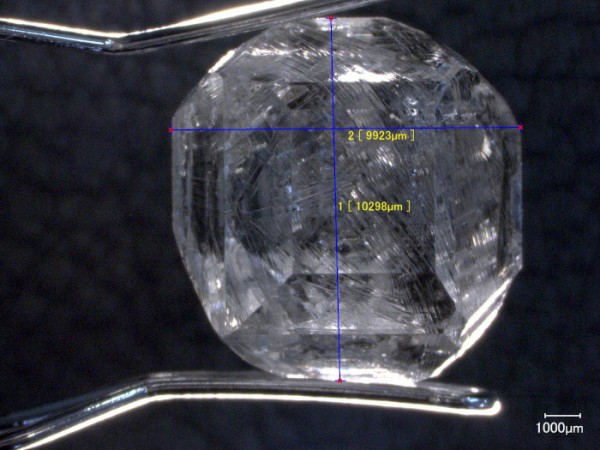

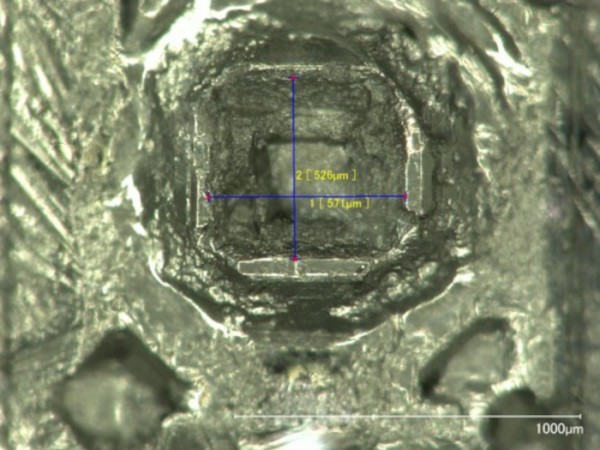

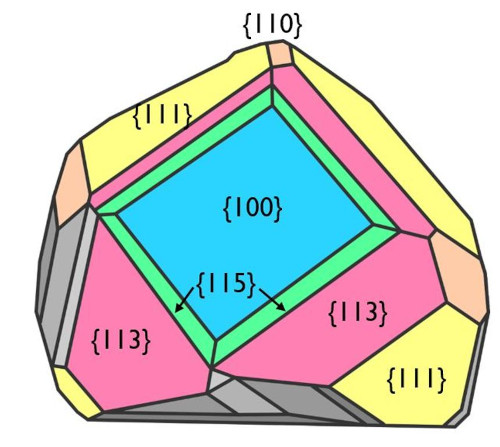

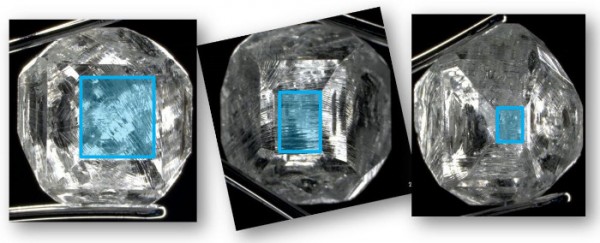

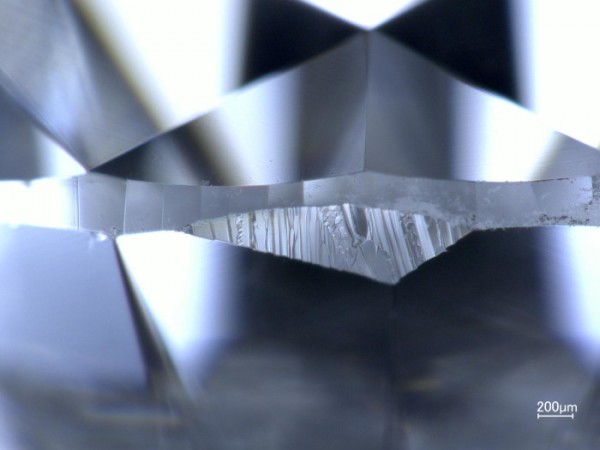

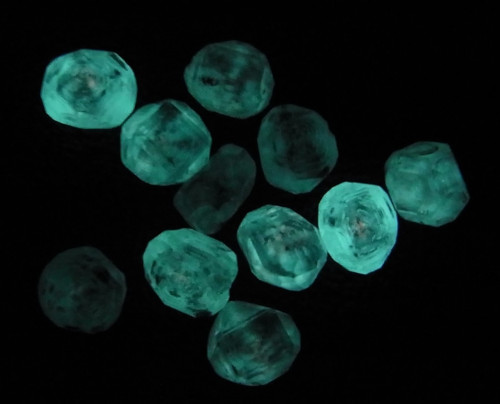

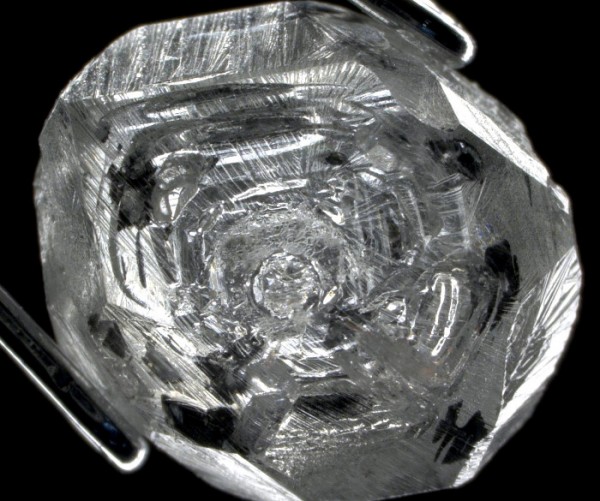

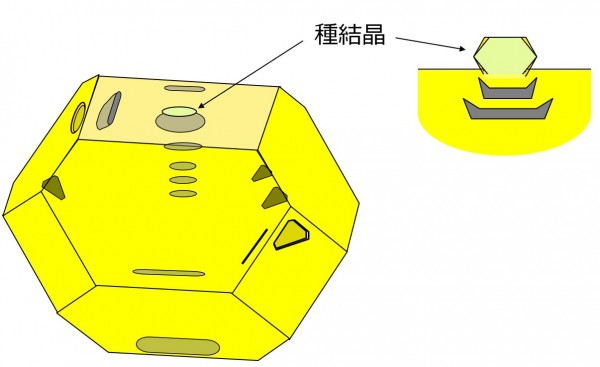

元物質・材料研究機構(NIMS)、現宝石学会(日本)会長の神田久生博士は、合成ダイヤモンド研究の歴史について発表しました。1955年にGEが高温高圧法(HPHT法)を用いてダイヤモンドの合成に成功したことを受け、日本も1960年代からダイヤモンド合成の研究を始めました。その後、1980年代NIMSが化学気相成長 法(CVD法)に成功し、日本がCVD合成ダイヤモンドに大きく貢献しました。

真珠養殖の誕生を検証する

赤松蔚(元ミキモト真珠研究所)

元ミキモト真珠研究所の赤松蔚氏が養殖真珠誕生の歴史について発表しました。1858年ドイツのへスリングがパールサック(真珠袋)の理論を提唱し、その後、御木本幸吉が1893年に半円真珠養殖に成功しました。1907年、西川藤吉が外套膜の小片を貝体内に移植する方法を発明し、現在の有核真珠養殖の基本技術となりました。1917年、御木本幸吉が「全巻式」という方法を発明し、1919年に養殖真珠がヨーロッパの市場にも出ました。

ヒスイの発見と世界ジオパーク

竹之内耕(フォッサマグナミュージアム)

フォッサマグナミュージアムの竹之内耕館長が糸魚川のヒスイの形成と歴史について発表しました。糸魚川は陸の孤島とも言われています。ここのヒスイは5億年ほど前に形成し、2000万年ほど前フォッサマグナの形成により地表付近に持ち上げられました。そこで川が地層を削り、土石流などによって糸魚川の海岸まで運ばれました。また、長者ヶ原遺跡などからはヒスイ製品とそれらの生産遺跡も発見され、糸魚川は世界最古のヒスイ文化発祥地となっています。

宝石鑑別技術の発展

北脇裕士(中央宝石研究所)

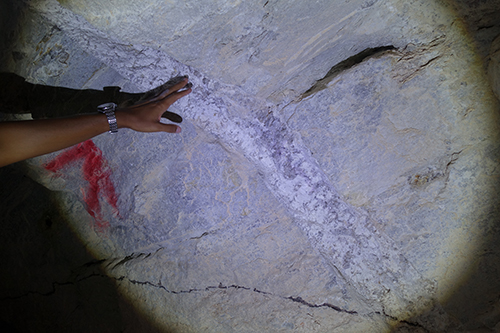

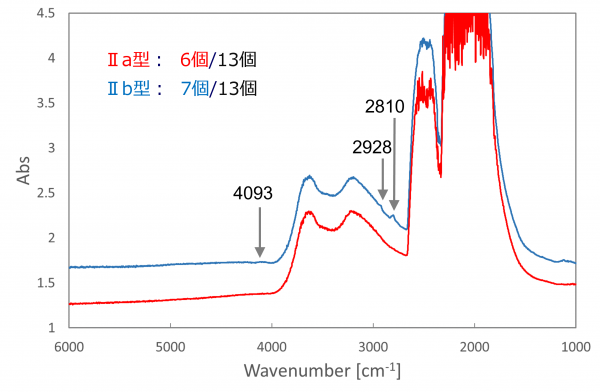

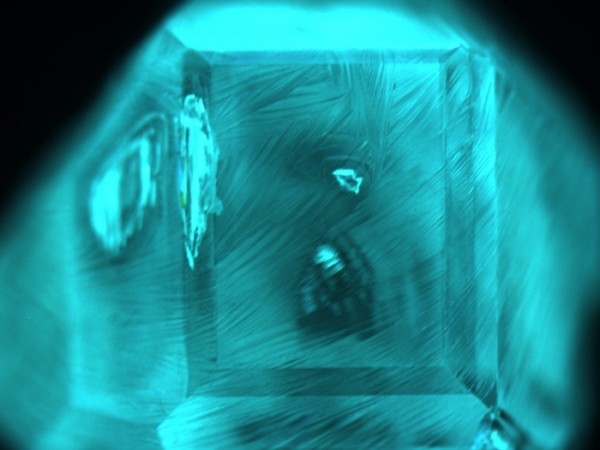

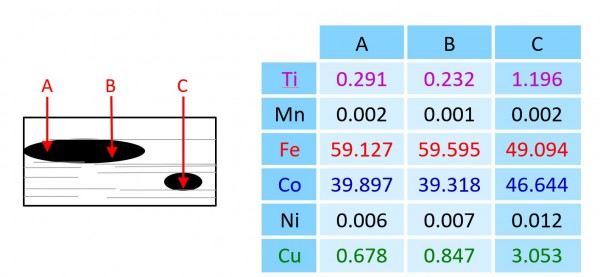

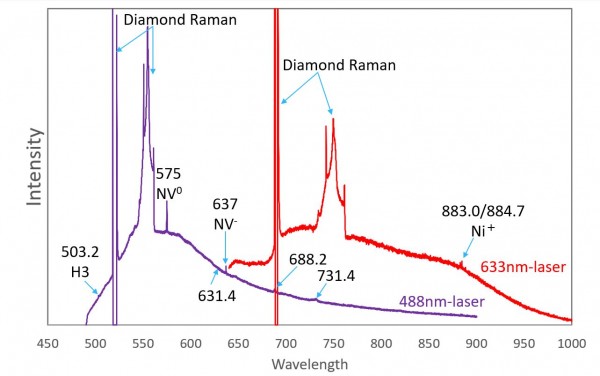

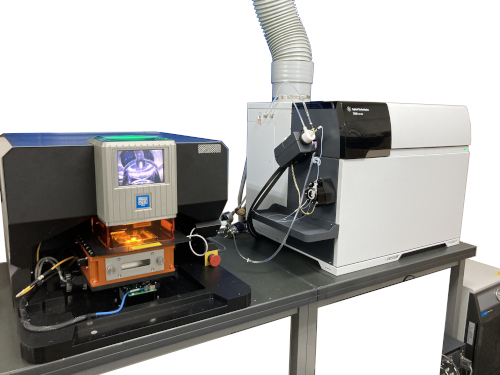

CGLの北脇裕士が宝石鑑別技術の発展について発表しました。日本では1961年宝石の輸入が自由化して以来、宝飾ブームが起こり、それに伴って宝石技術が発展していきます。顕微鏡観察などの基本的な鑑別手法はヒスイの酸処理や含浸処理を看破できることもあり、今でも重要な鑑別手法です。その上、FTIRスペクトルは水晶の合成か天然、コランダムの加熱、ダイヤモンドのタイプを鑑別するに用いられ、UV-Visスペクトル、PLスペクトル、ラマンスペクトルも様々な鑑別業務に用いることになっています。現在、最新な技術として、LA-ICP-MSはコランダムのベリリウム処理の鑑別や様々な宝石の原産地鑑別に使用されています。

<懇親会参加報告>

7月14日(日)、50周年記念講演会終了後、同会場にて、懇親会が行われました。講演会において、一般社団法人日本宝石協会理事長 堀内信之氏、一般社団法人宝石鑑別団体協議会会長 近ケイ子氏、国際色石協会(ICA)理事 キャプテン・ラムジ・シャルマ氏(代読ニール・カンディラ氏)より祝辞を頂きました。懇親会には64名が参加し、会員同士の交流や、前日・同日行われた一般講演・50周年記念講演の発表 内容について質疑応答や討論等が 行われ、有意義な時間を過ごしました。参加者には大変好評でした。