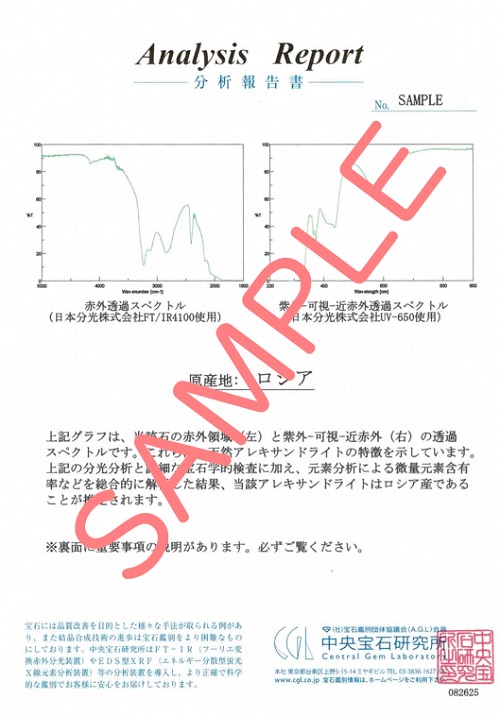

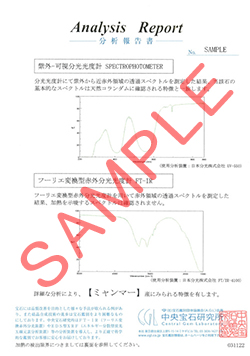

中央宝石研究所 江森健太郎・北脇裕士

真珠科学研究所 佐藤昌弘・矢﨑純子

東京宝石科学アカデミー 渥美郁男

真珠の母貝鑑別、特に淡水産と海水産の鑑別には、蛍光X線元素分析によるマンガン(Mn)、ストロンチウム(Sr)の分析が広く用いられている。しかし、蛍光X線分析は真珠の個体1点ずつの分析であり、連など複数の真珠が用いられた製品の検査には向かないという問題がある。一方X線蛍光イメージング法もまた淡水産と海水産を分別するのに有効であることが知られている。X線蛍光イメージングは一度に複数の真珠を同時に検査することができる。この検査方法の有効性については筆者らとの共同研究として矢﨑(2025)、矢﨑他(2025)に詳しくまとめられている。しかし、この手法は官能検査であり、巻き厚の薄い真珠への応用が非常に難しいことが問題となっている。そこで、本研究ではX線蛍光イメージングと、そのイメージを定量化することによる真珠の鑑別方法について調査を行った。その結果、X線蛍光イメージングによる定量化は真珠のグループから淡水養殖真珠の可能性があるものを粗選別するには有効な手法であることを確認した。

はじめに

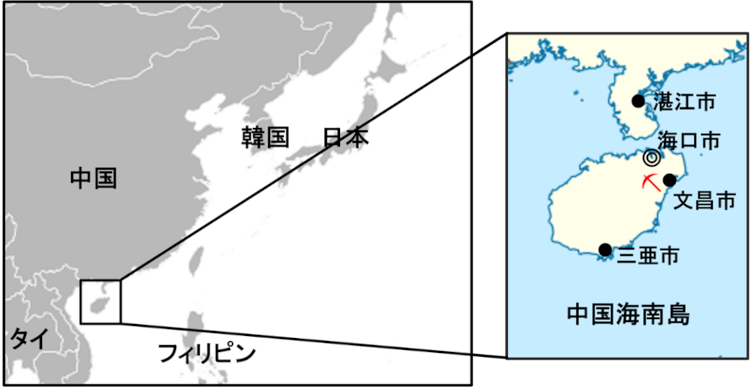

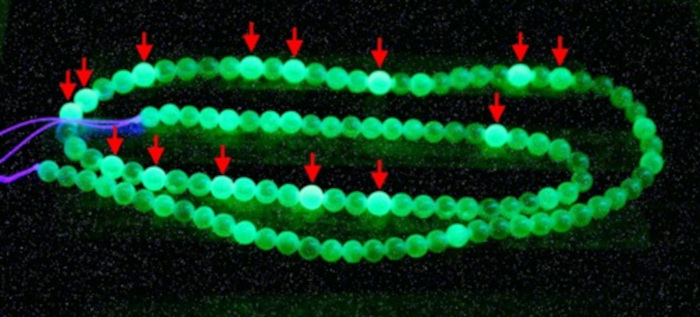

近年、中国における淡水真珠の養殖現場において、養殖技術の改善により、生産量が増加し品質も向上している。また、ベビーパールと呼ばれる小粒のアコヤ真珠の人気が高まるにつれ、直径6 mm以下の淡水有核真珠が大量に養殖されている。それらは中国市場において、淡水真珠であるにもかかわらず、しばしば「チャイニーズアコヤ」「ベビーアコヤ」「フレッシュウォーターアコヤ」などと称して販売されている。また、昨今では真珠も二次流通が多くなり、おそらく海水産であるアコヤ真珠の連の長さ調節の際に意図的にあるいは偶発的に淡水有核養殖真珠が混入した事例が見られるようになった(図1)。これらのことから、必然的にアコヤ養殖真珠と淡水養殖真珠の母貝鑑別の重要性が高まっている。

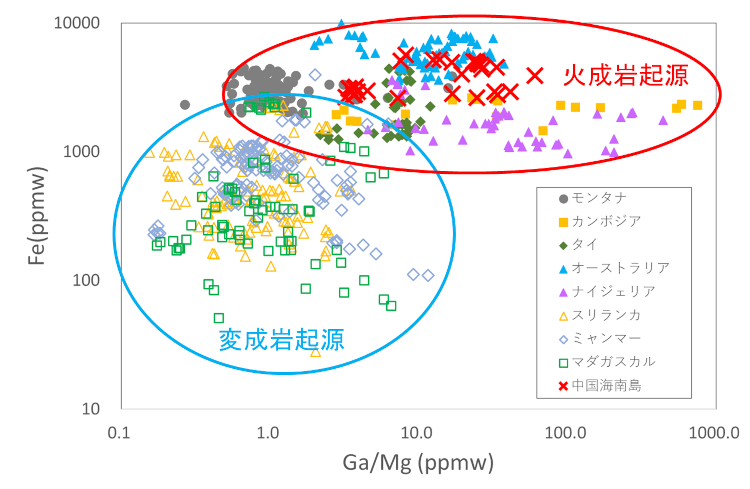

アコヤ養殖真珠と淡水養殖真珠の母貝鑑別には、通常、目視検査(顕微鏡による表面観察を含む)、長波紫外線下での蛍光観察、蛍光X線元素分析が用いられている。特に蛍光X線元素分析は有効な手法であり、真珠層に含まれるマンガン(Mn)やストロンチウム(Sr)の濃度を測定することで両者の分別が可能である。淡水養殖真珠はMnを多く含み、海水産真珠であるアコヤ養殖真珠はMnを殆ど含まず、Srを多く含む。しかしながら蛍光X線元素分析は真珠の個体1点ずつの分析となるため、連などの製品で全数検査を行うには時間がかかりすぎるという問題がある。

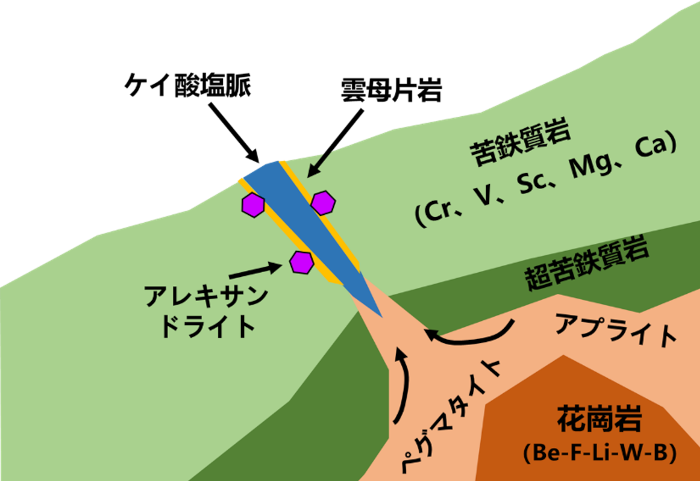

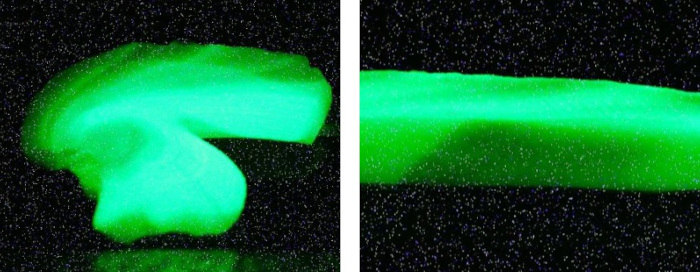

特定の物質はX線を照射することで可視光の蛍光を呈することが知られており(これをX線蛍光という)、特にMnを含む物質はX線を照射することで緑色に蛍光することが知られている。つまり、Mnを有する淡水養殖真珠の真珠層はX線照射により緑色に蛍光するが、Mnを殆ど有さない海水産のアコヤ養殖真珠の真珠層は緑色の蛍光を呈さないという性質がある(Hänni et al., 2005 、Singbamroong et al., 2013)。しかし、多くの海水産であるアコヤ養殖真珠では淡水産貝の貝殻を成型した核を利用している。淡水産貝の貝殻核は、Mnを含むため、X線照射により緑色に蛍光する(図2)。この蛍光は、真珠層がある程度厚い場合は外部から観察することは殆どできない。しかし、真珠層が薄い場合、つまりサイズの小さなアコヤ養殖真珠の場合は、外部からの観察に影響を与え、その真珠が淡水養殖真珠かアコヤ養殖真珠かの判断を難しくする(矢﨑他、2025)。本研究では、そういった事情を踏まえ、X線蛍光画像をデジタル解析することで淡水養殖真珠かアコヤ養殖真珠か判断することが可能か調査を行った。

サンプルと手法

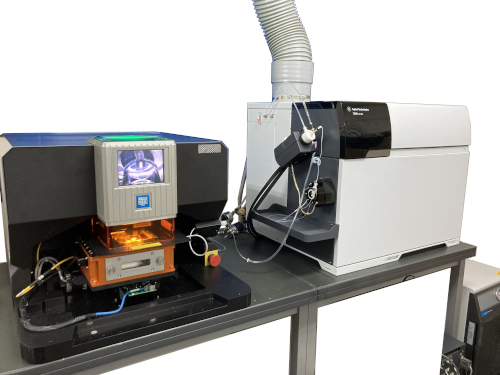

本研究ではアコヤ養殖真珠97点と淡水養殖真珠14点が混在した連(図1)(標準的な鑑別検査と個別の蛍光X線分析において確定済)をサンプルとして用い、軟X線透過装置としてSoftex M-100とカメラ撮影にはCanon EOS Kiss X7を用いた。X線は90 kV、3 mAの条件で照射を行い、カメラ撮影はISO6400、f4.0、シャッタースピード30秒で行った。画像の切り出しにはGIMP 2.10.30を用い、得られた画像の解析には独自に開発したソフトウェアを用いた。ソフトウェアによる計算アルゴリズムについてはカコミ「蛍光強度の数値化について」に記載してある。

結果と考察

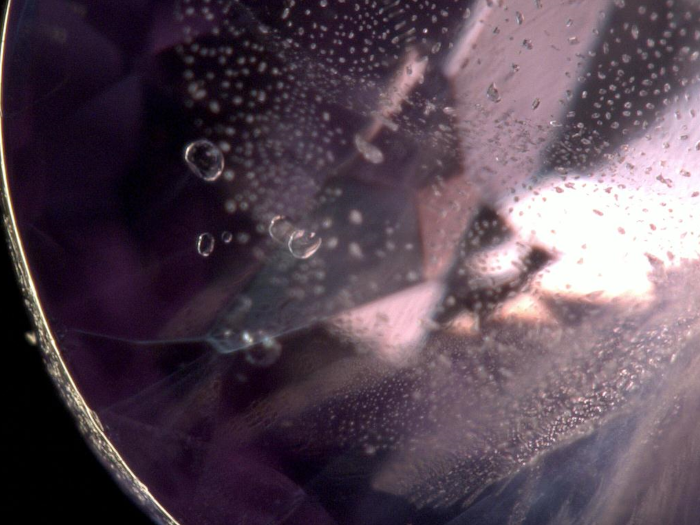

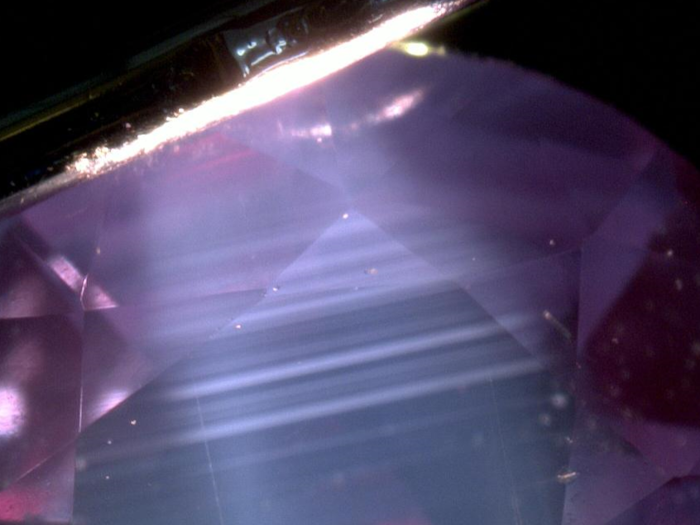

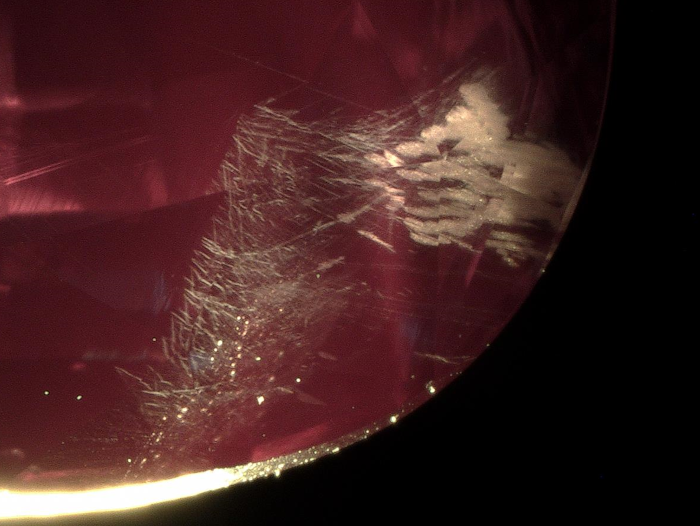

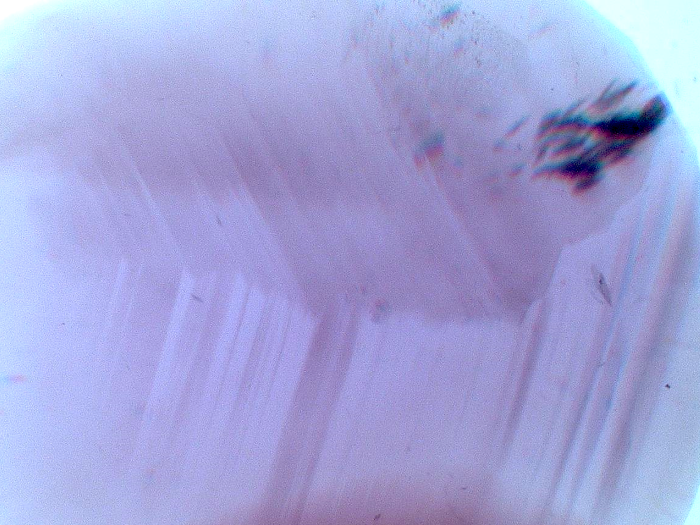

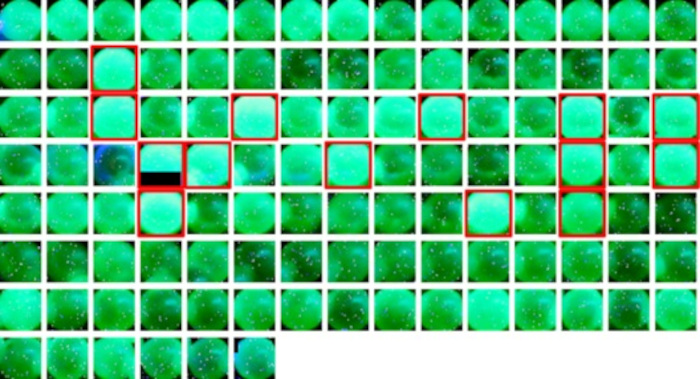

サンプルのX線蛍光イメージング画像を図3に示す。赤矢印で示したものが淡水養殖真珠である。淡水養殖真珠は強い緑色蛍光を示すが、その他のアコヤ養殖真珠も緑色の蛍光を発するものが多い。これはその真珠が直径3.5~4.0 mmと非常に小さく、巻きがおよそ0.3 mmと薄いため核に使用された貝殻(淡水産)の緑色蛍光が真珠層から透けて見えているものと考えられる。この画像から真珠1粒ずつを100ピクセル四方の画像として切り出しを行ったものを図4に示す。

赤枠で示したものは淡水養殖真珠である。

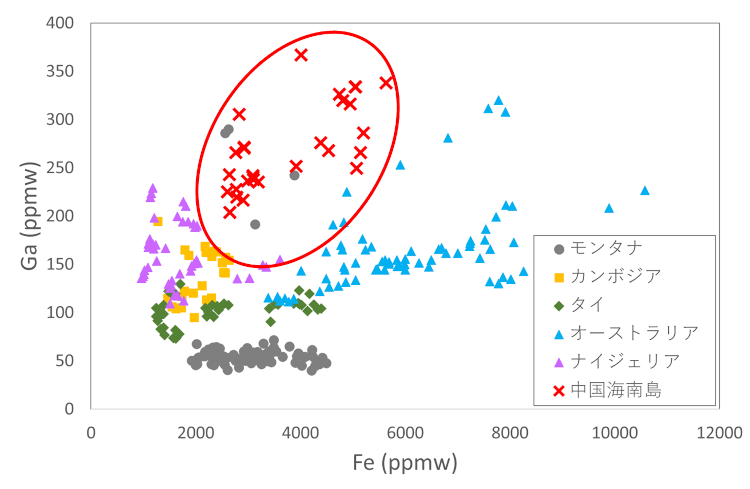

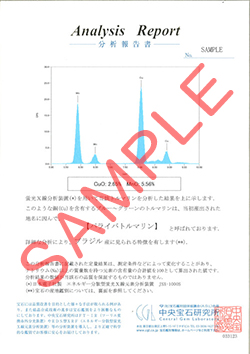

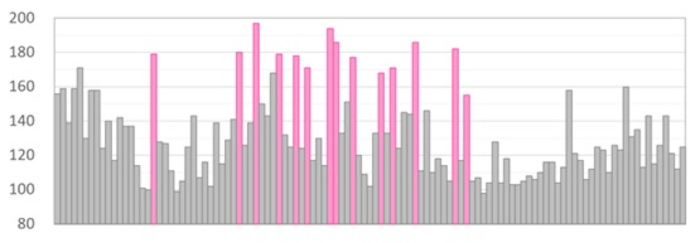

これらの画像1つずつについて囲み「蛍光強度の数値化」に記した手法を用いて蛍光強度(輝度平均)を計算した。計算した結果を連の端から端まで順番にグラフ化したものを図5に示す。

ピンク色が淡水養殖真珠、グレーがアコヤ養殖真珠。

アコヤ養殖真珠の蛍光強度(平均輝度)は98から160であったのに対し、淡水養殖真珠は155から197と高い蛍光強度(平均輝度)と高い数値を示した。アコヤ養殖真珠で高い蛍光強度を示すのは、核からの強い蛍光が反映されていると推測される。オーバーラップする蛍光強度(平均輝度)の範囲である155~160の範囲に相当するアコヤ養殖真珠は9点であり、これはアコヤ養殖真珠97個中の9.3%程度である。この数値は、この蛍光強度(平均輝度)を用いる手法は、アコヤ養殖真珠と淡水養殖真珠を分別するための粗選別として有効に使えることを示す。

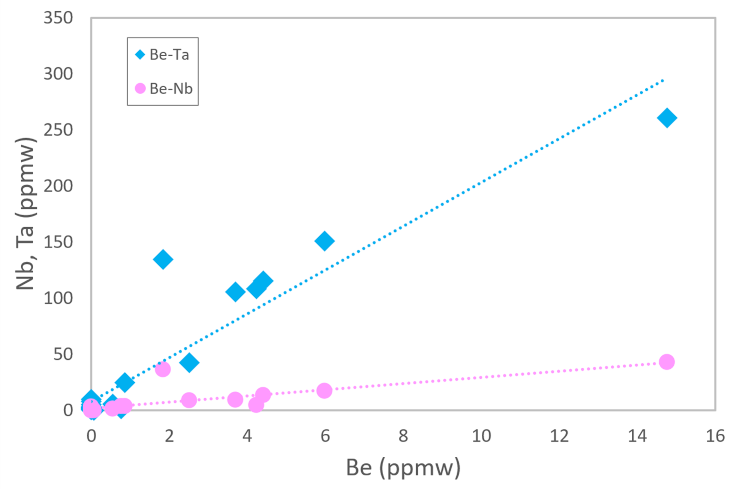

次に淡水養殖真珠14点について、真珠層に含まれるMn濃度(予備的に蛍光X線元素分析装置JSX1000Sにて測定)と、得られた画像の平均輝度の関係を調査した。Mn濃度と平均輝度にはある程度の相関関係が見いだされた(図6)。淡水養殖真珠にも淡水核が用いられており、核の蛍光も反映されているためだと考えられる。

まとめ

海水産真珠(アコヤ養殖真珠)の連に淡水養殖真珠が混入する事例が報告されており、その簡易的な鑑別方法が求められている。X線蛍光イメージング法は、母貝鑑別 (海水 vs. 淡水)に有力な方法と知られている。本研究では、そのX線蛍光イメージング画像による蛍光強度を数値化し、判定を容易にする方法を試み、この手法は両者の分別に有効であることを示した。しかし、巻き厚が0.3mm以下の薄い真珠は、淡水産核の蛍光を受けるため、海水産養殖真珠と淡水養殖真珠の間で蛍光強度がオーバーラップする部分もあるので注意が必要である(矢﨑、2025)。今後は測定方法や解析手法をブラッシュアップし、より精度の高い判別法を目指していく予定である。

参考文献

- Hänni, H.A., Kiefert, L. and Giese, P., 2005. X-ray luminescence, a valuable test in pearl identification. Journal of Gemmology, 29(5/6), 325-329.

- Sutas S. and Nazar A., 2013. Digital SLR camera applied to investigation of X-ray luminescence of pearls. IGC2013 Proceedings, 73-74

- 矢﨑純子, 佐藤昌弘, 渥美郁男, 江森健太郎, 北脇裕士, 2025. X線照射により発する蛍光を用いた淡水産真珠の判別法について. 2025年度宝石学会(日本)講演会・総会プログラム, 20

- 矢﨑純子, 2025, X線照射により発する蛍光を用いた淡水産真珠の判別法について(2025年宝石学会発表). Margarite, https://margarite-web.com/report/post-3934/

蛍光強度の数値化について

本研究において、次に述べる方法を用いてX線蛍光像でえられた画像の蛍光強度を数値化した。

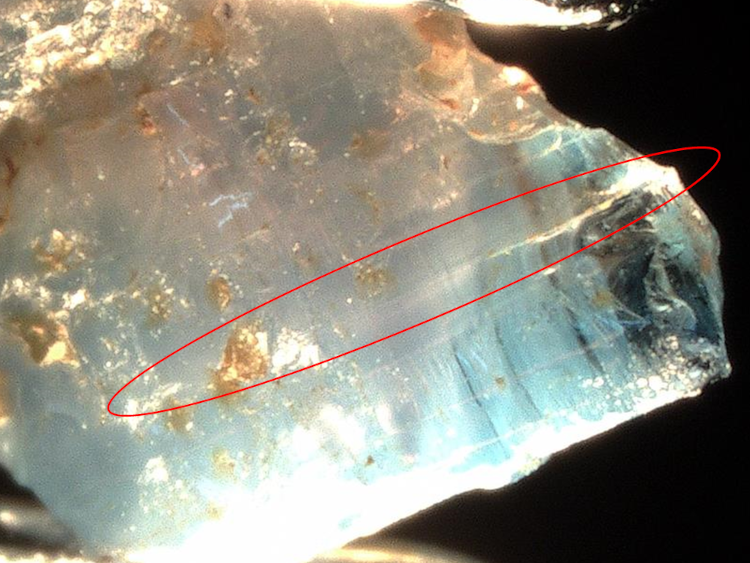

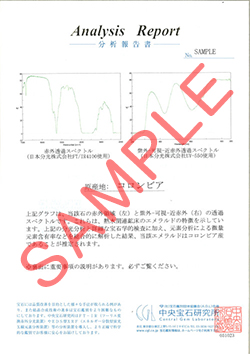

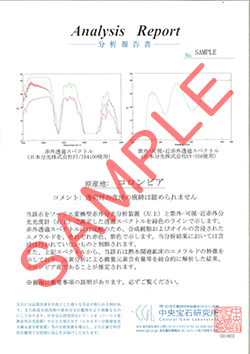

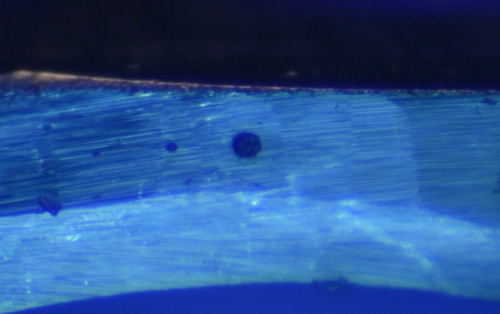

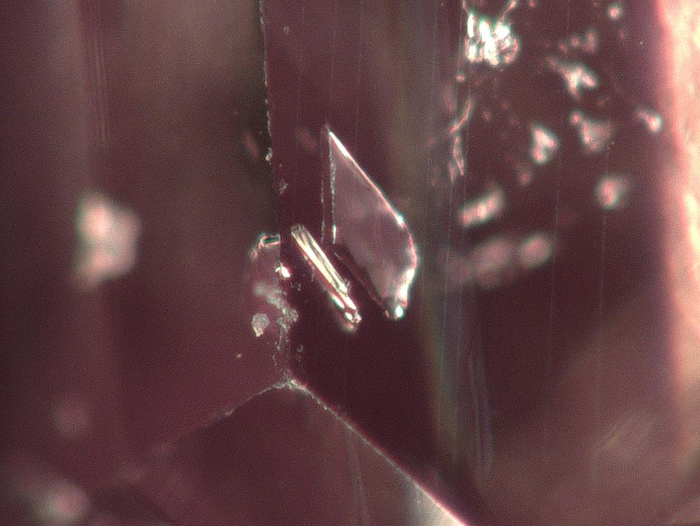

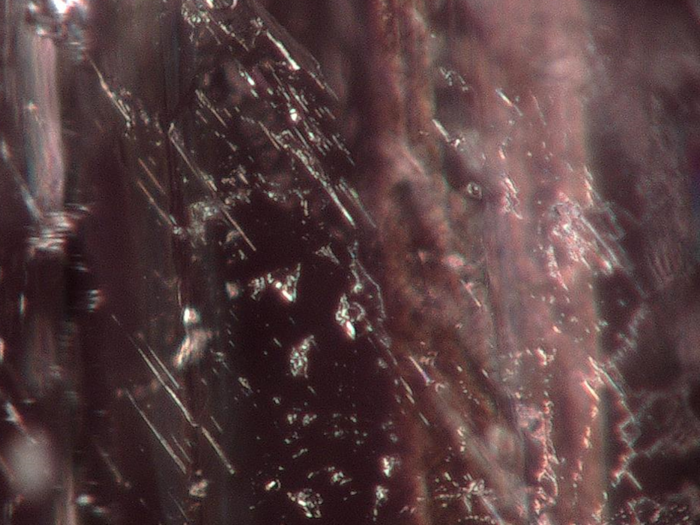

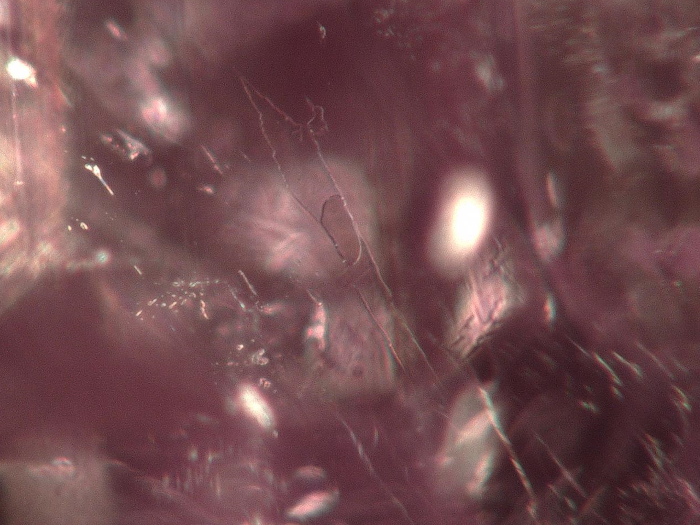

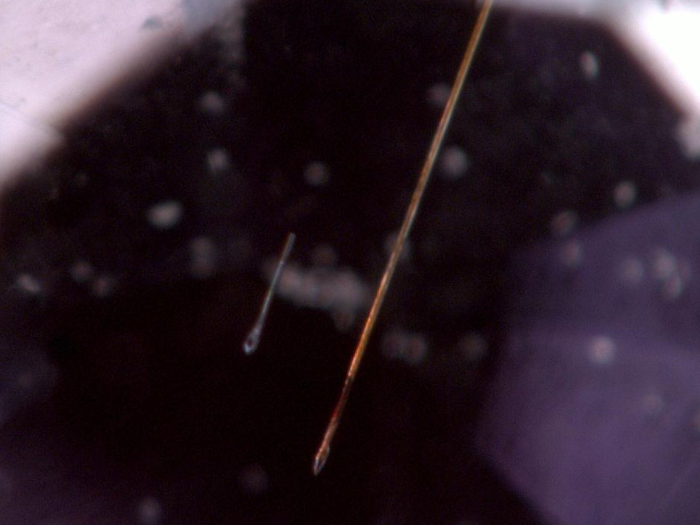

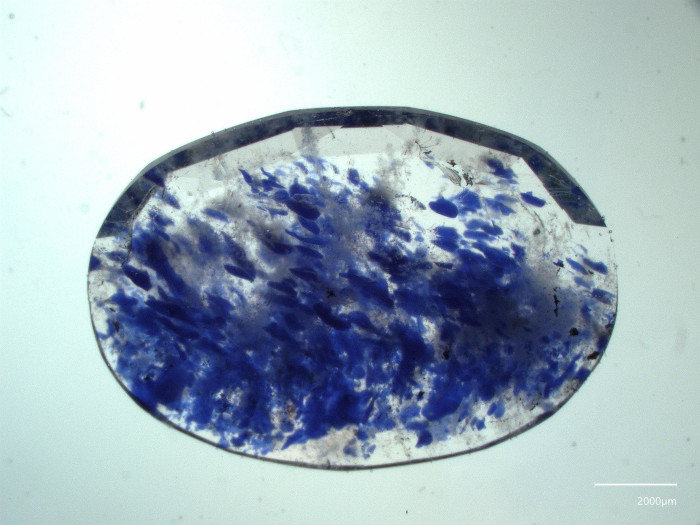

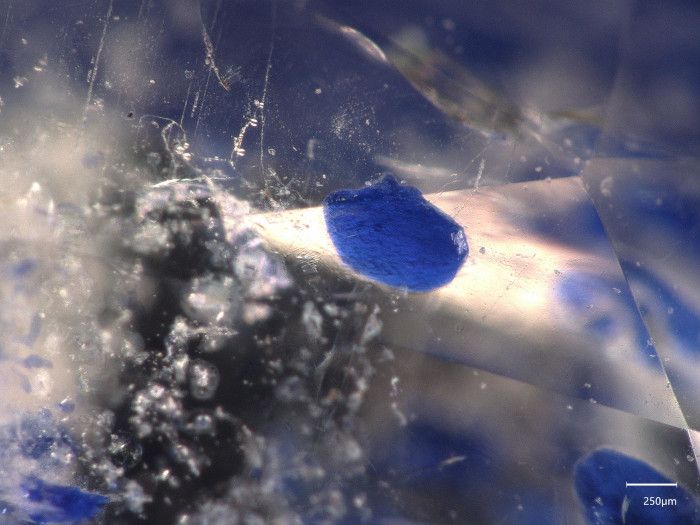

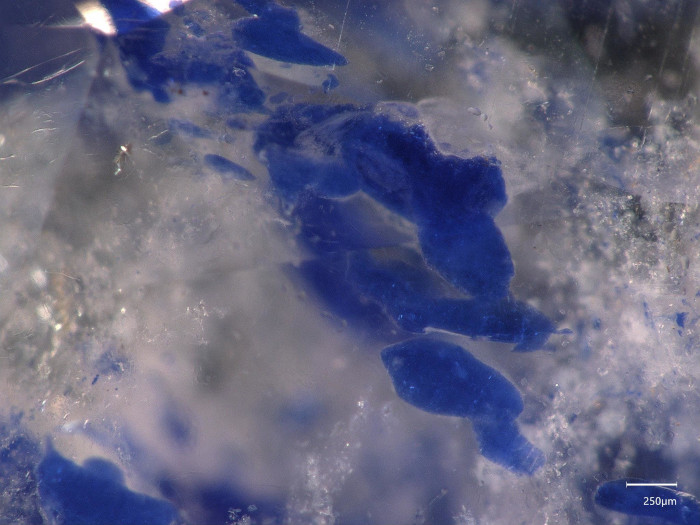

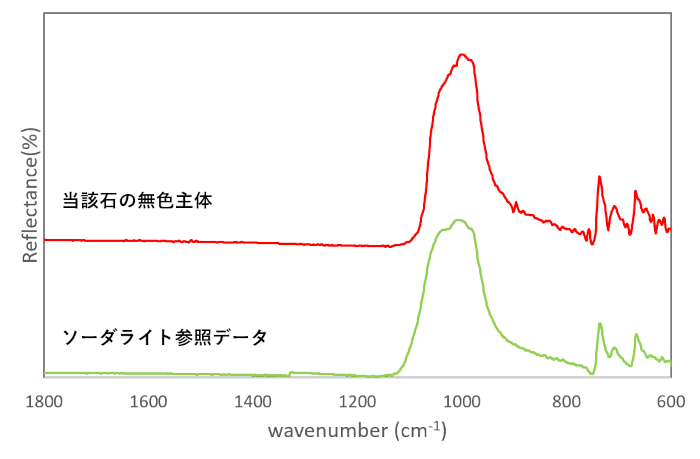

まず、真珠1粒ずつ、画像から切り出しを行い、100 ピクセル四方の画像データを得た。ここでは本研究で用いたサンプルの中から淡水養殖真珠、アコヤ養殖真珠の1点ずつを例にとって説明を行う(図A)。

白い粒々(白飛び)は、カメラ撮影の際に生じたノイズ

蛍光強度は、その真珠画像の輝度平均として定義した。輝度は画像の1ピクセルあたりにつき得られる値であり、そのピクセルのRGB要素(R: 赤、G: 緑、B: ブルー)から計算して得られる。RGBの値[R][G][B]はそれぞれ0から255の値で表され、輝度Yは0.229x[R]+0.587[G]+0.114[B]で定義され、輝度の理論最高値は255、最低値は0となる。

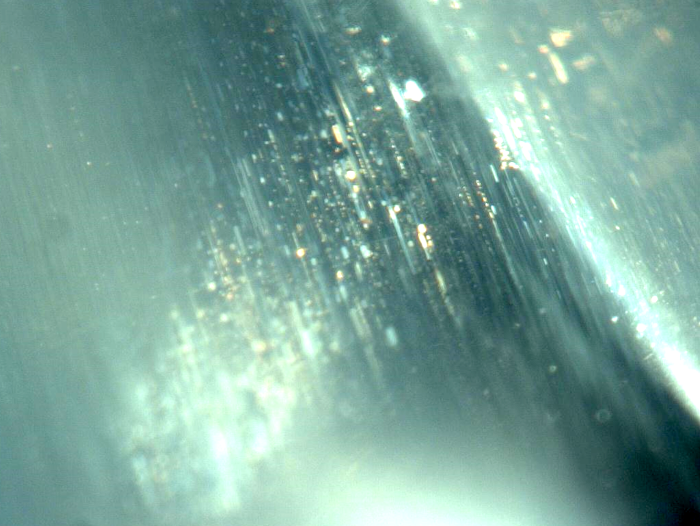

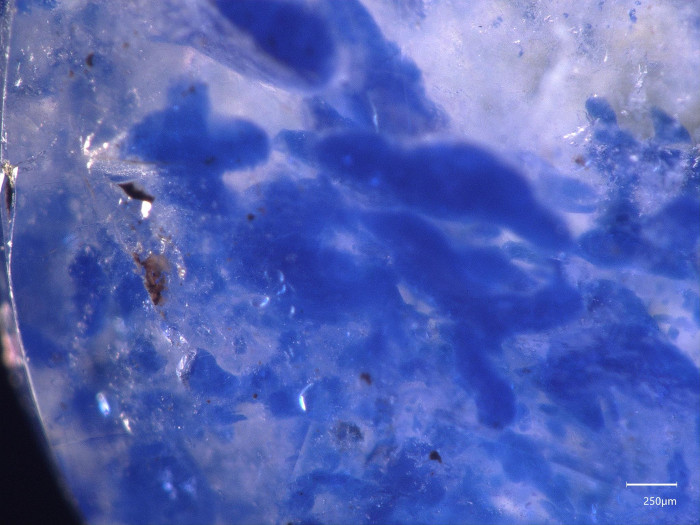

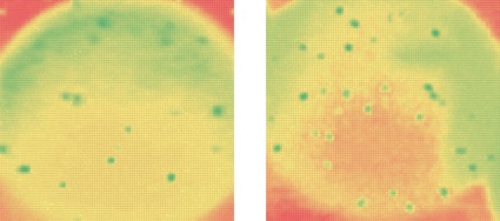

この輝度の計算を用いて、画像ごとの輝度マッピングを生成することができる(図B)

赤が輝度0、緑が輝度255のグラデーションで輝度の強弱を表現した。

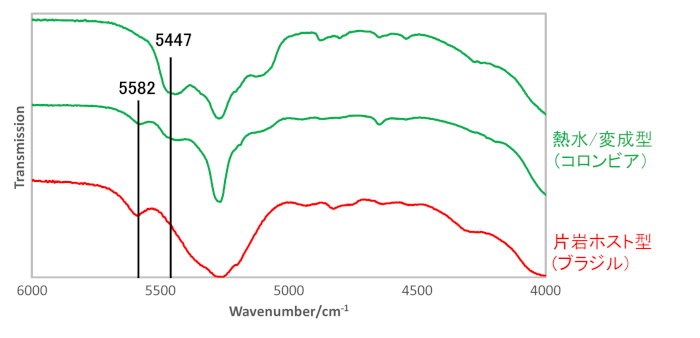

この画像で得た輝度マッピングから、バックグラウンド(背景)と図Aで見られる白飛び(X線蛍光画像撮影の際得られる白い粒々)を削除して輝度の平均を計算する。なお、図AまたはBで用いた画像の蛍光強度(輝度平均)は、淡水養殖真珠は179、アコヤ養殖真珠は113であった。